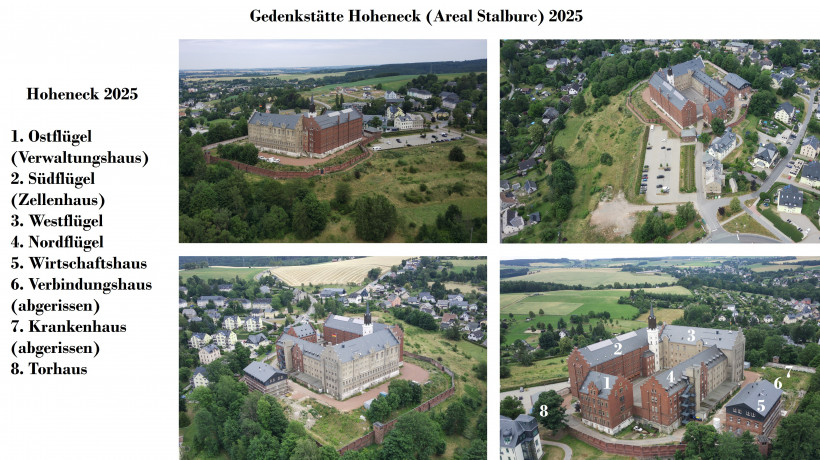

Schloss Stollberg - Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg - Michel Hilbert

Zur Veröffentlichung auf Qucosa (urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-987660)

Schloss Stollberg Stand 26.08.2025 (PDF, 23.45 MB)

- Schloss Stollberg - Verwaltungszentrum des kursächsischen Amtes Stollberg - Michel Hilbert

- Einleitung

- 1. Schloß Stollberg und Vorwerk um 1564

- 2. Schloss Stollberg und Vorwerk zwischen 1564 und 1702

- Anmerkung historische Kartographie

- Entwicklung zwischen dem Kauf Kurfürst August 1564 und dem Brand des neuen Hauses 1602

- Entwicklung zwischen dem Brand des neuen Hauses und dem Dreißigjährigen Krieg

- Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg laut [Q1632]

- Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg bis 1701

- altes Haus

- neues Haus

- kleines Haus hinter den Amtsstuben

- Bergfried

- kleiner Turm

- Pferdestall

- Weitere potentielle Gebäude im und am Schloß

- Anmerkung historische Kartographie

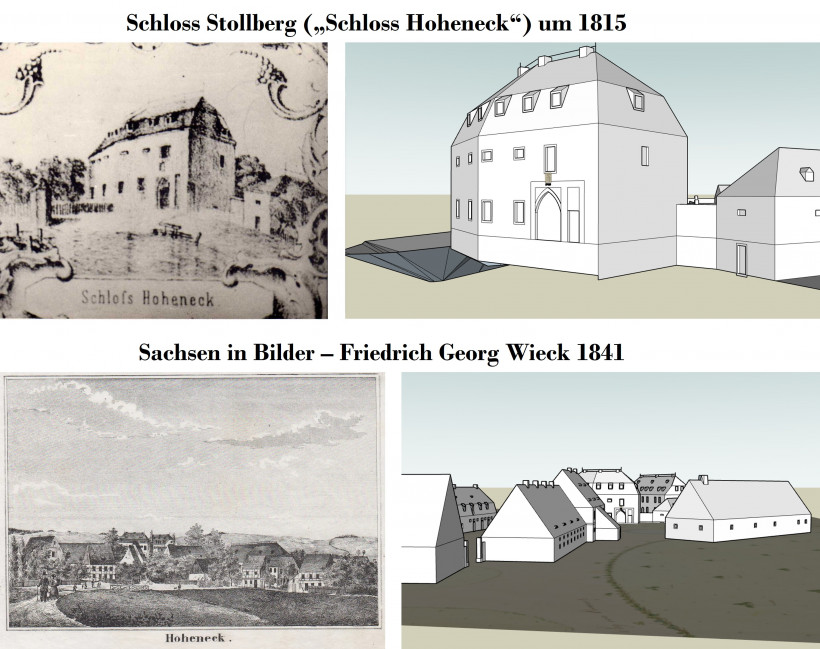

- 3. Schloss Stollberg und (Kammer)gut Hoheneck zwischen 1702 und 1815

- Im Besitz von Gottlob Friedrich Nester zwischen 1702 und 1736

- Nach dem Tod Nesters im Jahr 1736 bis zum Rückkauf des Gutes "Hoheneck" durch die sächsische Kammer im Jahr 1752

- Zwischen dem Rückkauf des Kammerguts im Jahr 1752 und dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt

- Zwischen dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 vom Schloss in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt und dem erneuten Umzug in das „Rößlerische Haus“ am Markt im Jahr 1802

- kleines Haus hinter der ehemaligen Amtsstube (jetzt Amtsfrohnveste)

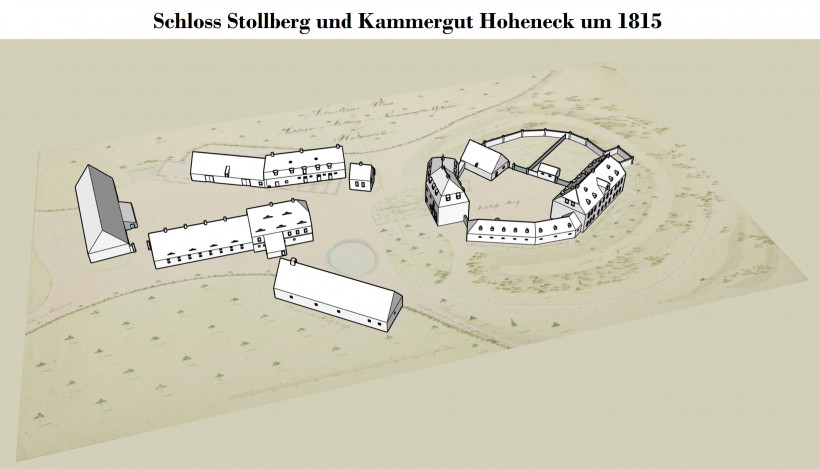

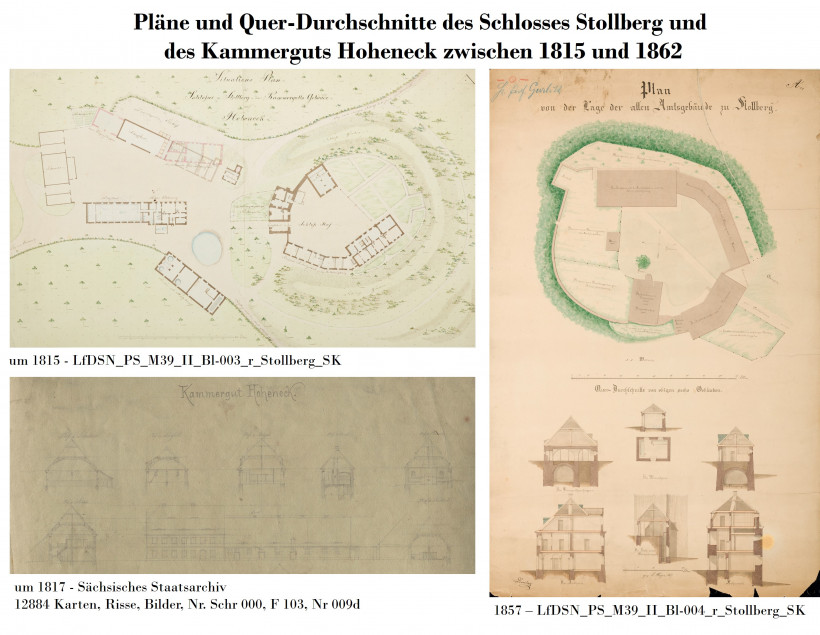

- 4. Schloss Stollberg und Kammergut Hoheneck zwischen 1815 und 1862

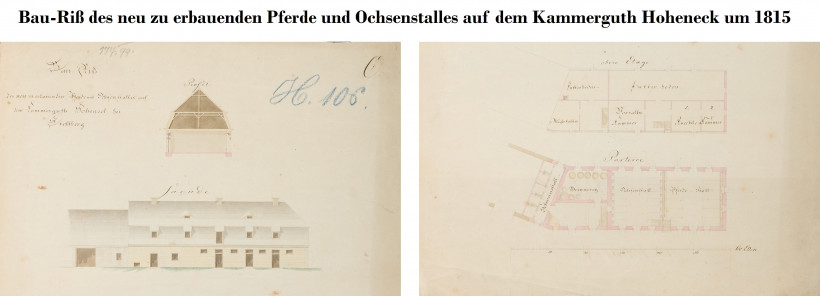

- Zwischen dem Neubau des Amtshauses ab 1809 auf dem Schlossgelände und der Zerschlagung des Kammerguts 1845

- Zwischen Zerschlagung des Kammerguts im Jahr 1845 und Einrichtung der (Weiber-) Strafanstalt im Jahr 1862

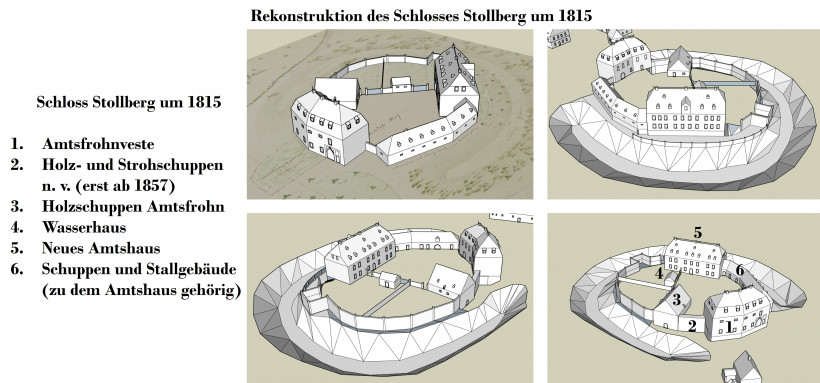

- Burg (Gebäude im Uhrzeigersinn - 2 erst 1857 nachweisbar)

- 1. Amtsfrohnveste[P1815a][P1815b], Die Amtsfrohnveste mit dem Thorhause[P1857] (neues Haus)

- 2. Holz- und Strohschuppen[P1857]

- 3. Holz Schuppen für den Amtsfrohn [P1815a], Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen[P1857] (kleines Haus)

- 4. Wasserhaus[P1857]

- 5. Neu erbautes Amtshaus[P1815a], Das Amthaus mit der Justizbeamten- und der Actuariatswohnung[P1857]

- 6. Schuppen und Stallgebäude zu dem Amthaus gehörig[P1815a], Gemeinschaftliches Schuppengebäude mit Stallung und den Kellern[P1857]

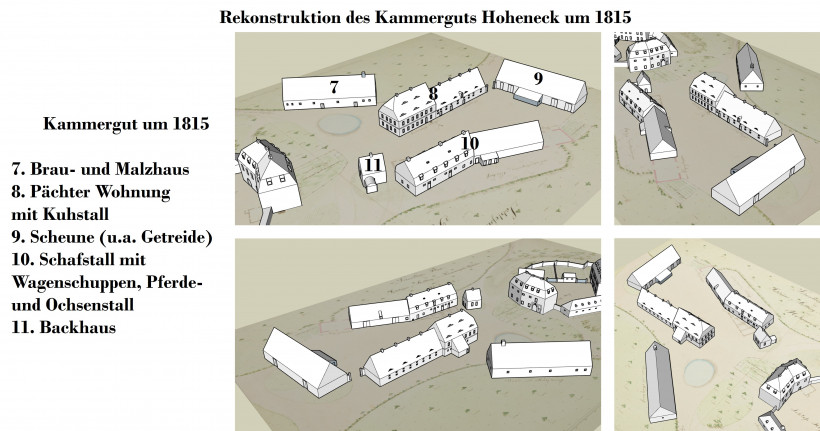

- Kammergut (Gebäude im Uhrzeigersinn)

- Gärten im Schloss oder Vorwerk

- Kellereingänge

- Gegenüberstellungen zwischen 1840 und 1841

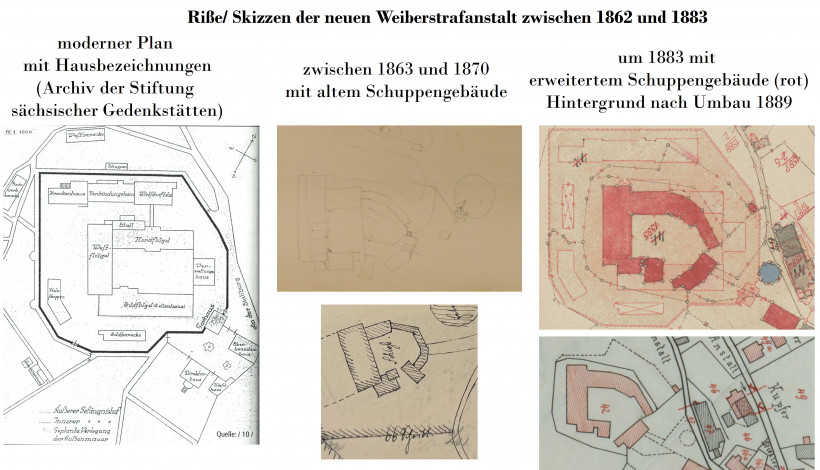

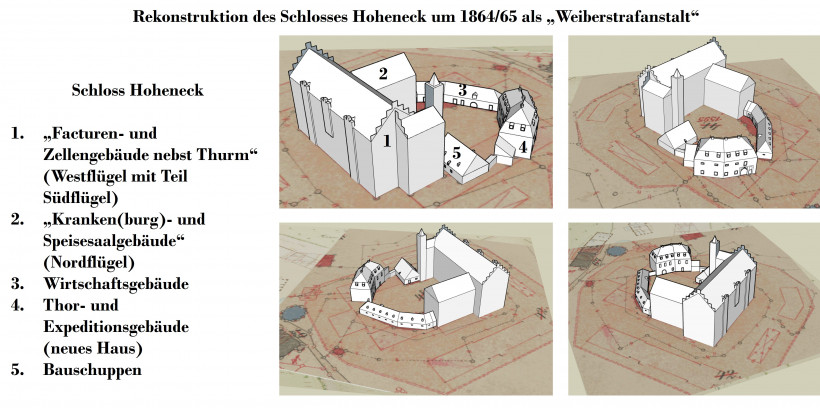

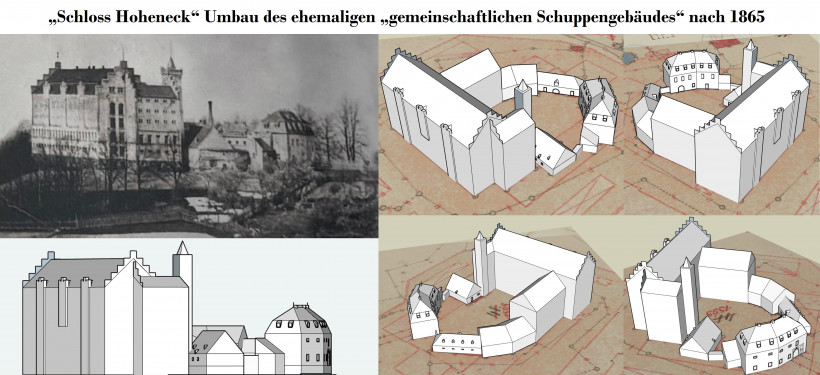

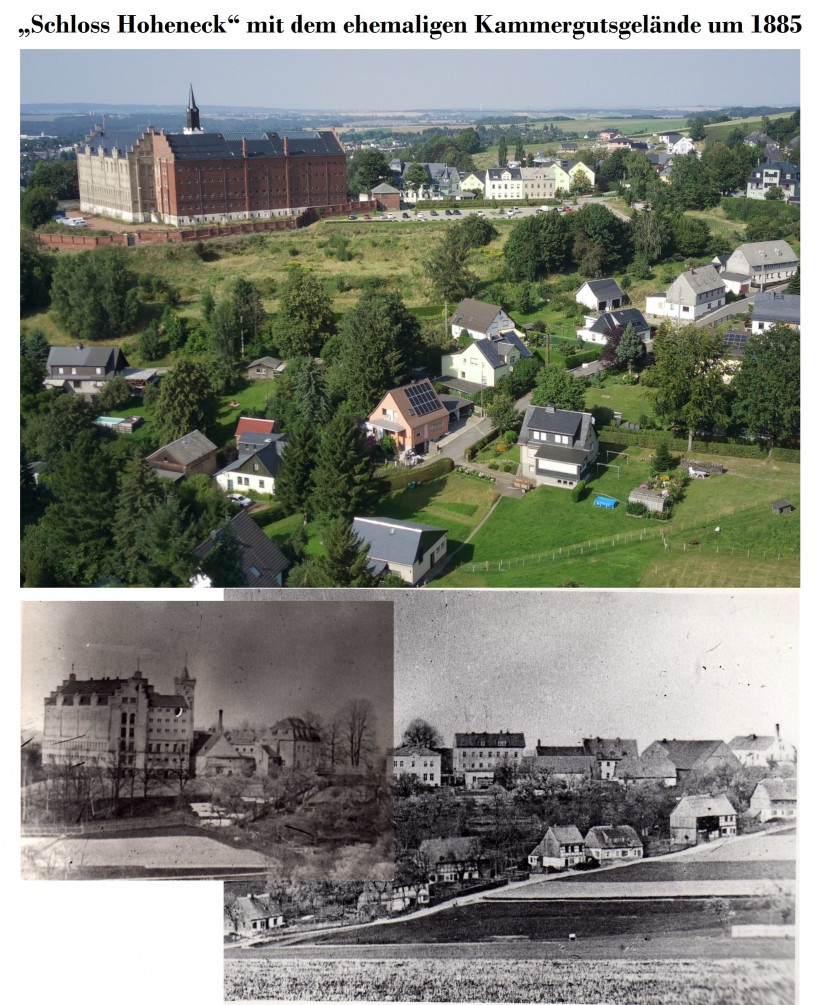

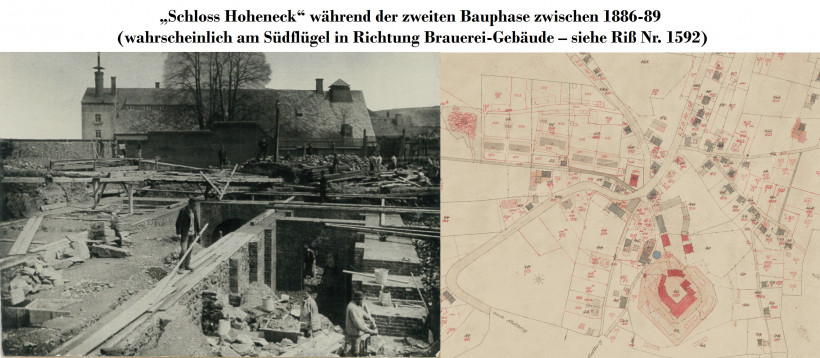

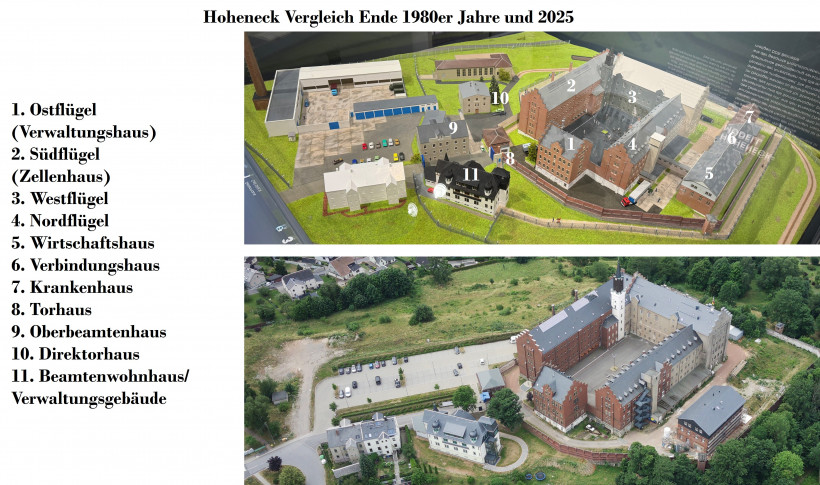

- 5. Umgestaltung zur (Weiber-) Strafanstalt nach 1862

- Fazit/ Schlussbetrachtung

- Anhang

- Schösser und Vorwerkspächter

- Inventare

- Inventargruppe 1 "neues Haus" (Besitzungen des Amtsschössers im Schloss) - 1584[S1584], 1597[S1597] , 1602[S1602] und direkt nach dem Brand im Jahr 1602[S1618]

- Inventargruppe 2a "altes Haus" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Schloss) - 1626[S1626], 1633[S1633a][S1633b][S1633c][S1633d][S1633e][S1633f], 1640[S1640a][S1640b]

- Inventargruppe 2b "altes Haus" (Besitzungen der Vorwerkspächters im Schloss) - 1670[S1670a][S1670b][S1670c]

- Inventargruppe 3a "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1567[V1567], 1568[V1568], 1584[V1584], 1591 (Erbbuch)[V1591],1598[V1598a][V1598b], 1608[V1608], 1614[V1614],1626[V1626], 1633[V1633a][V1633b][V1633c][V1633d][V1633e][V1633f], 1640[V1640a][V1640b]

- Inventargruppe 3b "Vorwerk" (Besitzungen des Vorwerkspächters im Vorwerk) - 1670[V1670a][V1670b][V1670c]

- Inventargruppe 4 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1681[V1681]

- Inventargruppe 5 Schloss- und Vorwerksgebäude - 1701 [V1701]

- Inventargruppe 6a Vorwerksgebäude - 1796 [V1796a]

- Inventargruppe 6b Vorwerksgebäude - 1828[V1828], 1833[V1833b]

- 7 Übersicht Zerschlagung des Kammerguts 1845 - Bildung eines Stammgutes

- Abbildungen/ Darstellungen/ Bilder

- 1. Schlussstein 1564 / 1887

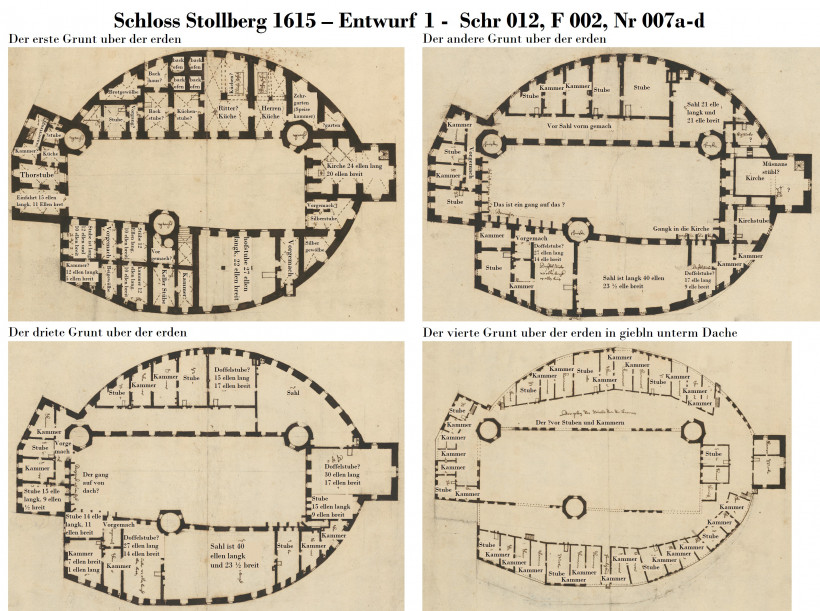

- 2. Simon Hoffmann - Schloss Stollberg 1615 - Entwurf 1 (Umbaupläne nicht ausgeführt)

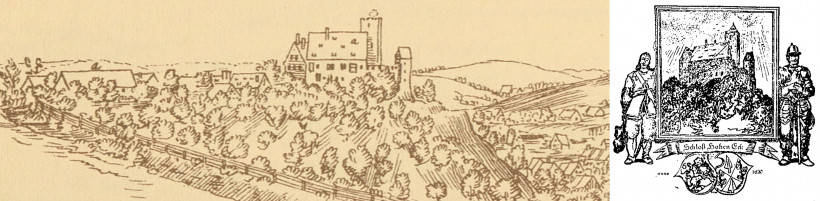

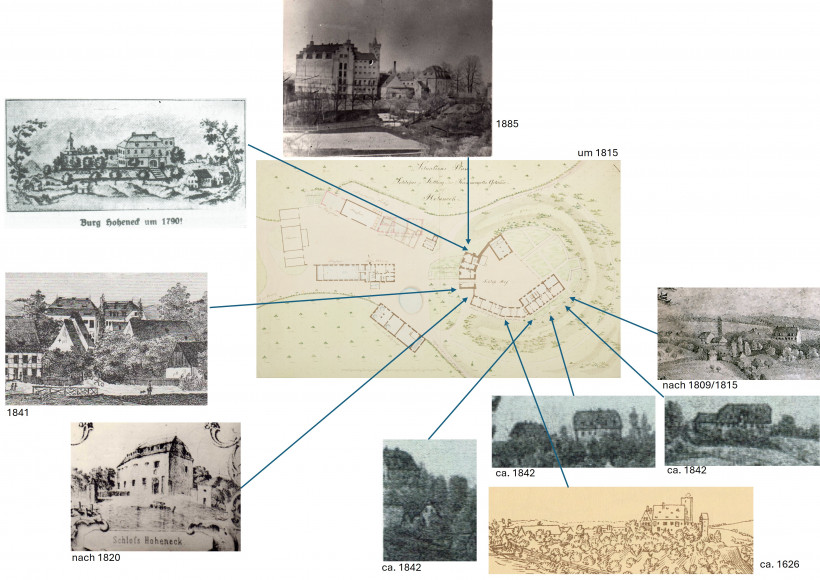

- Überblick historische Ansichten Schloss Stollberg

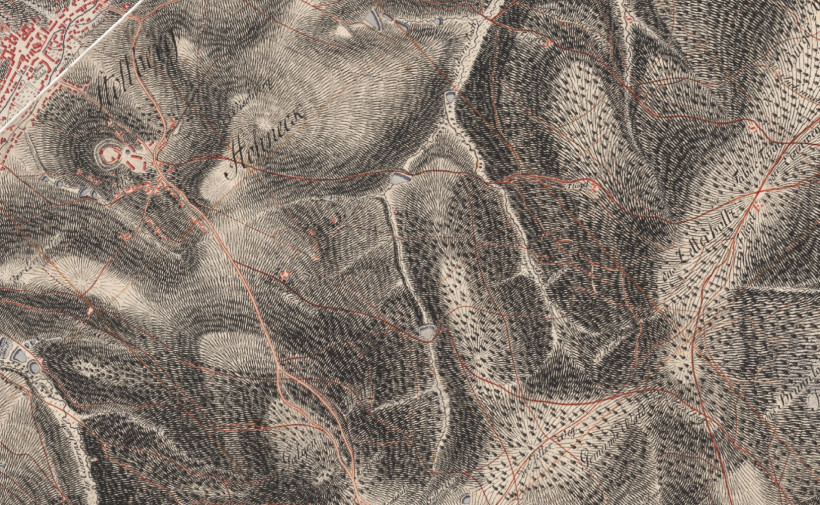

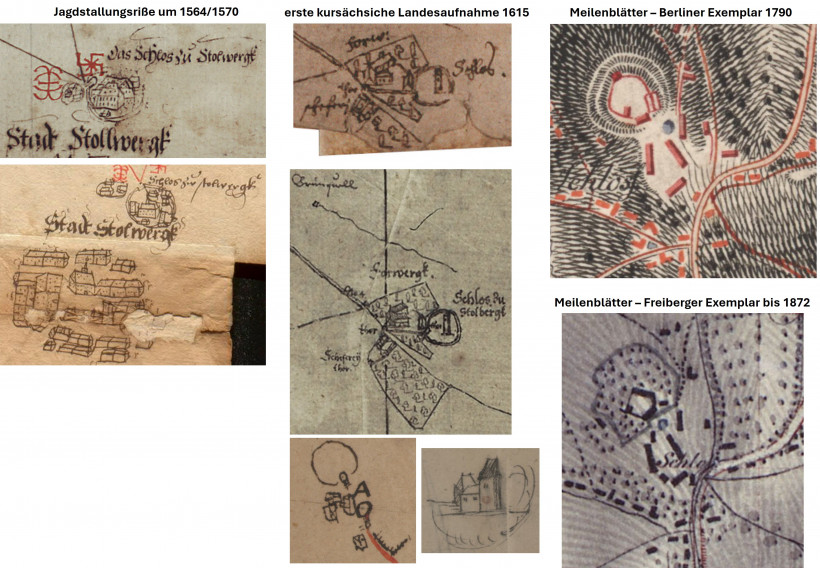

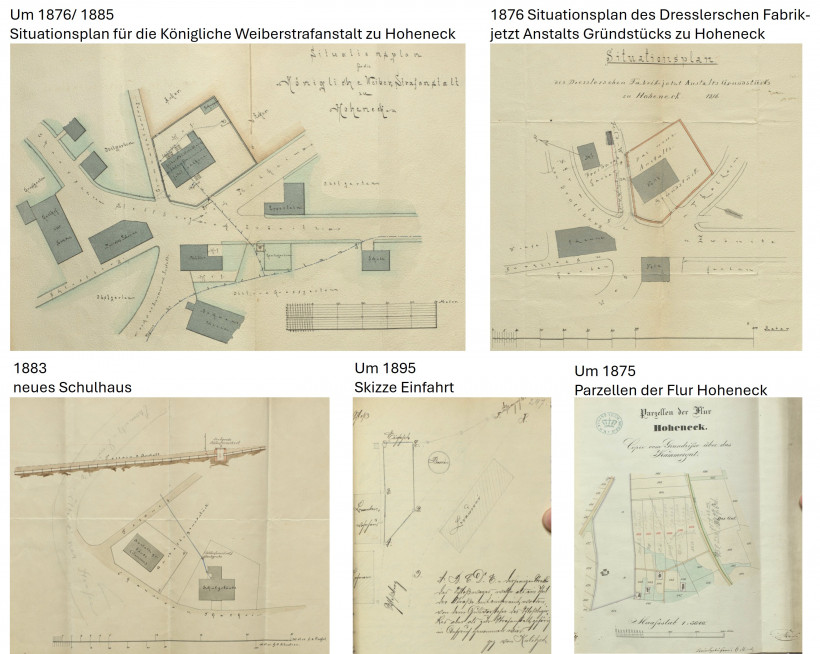

- Kartenübersicht 1 - zwischen 1564 und 1790

- Kartenübersicht 2 - zwischen 1800 und 1825

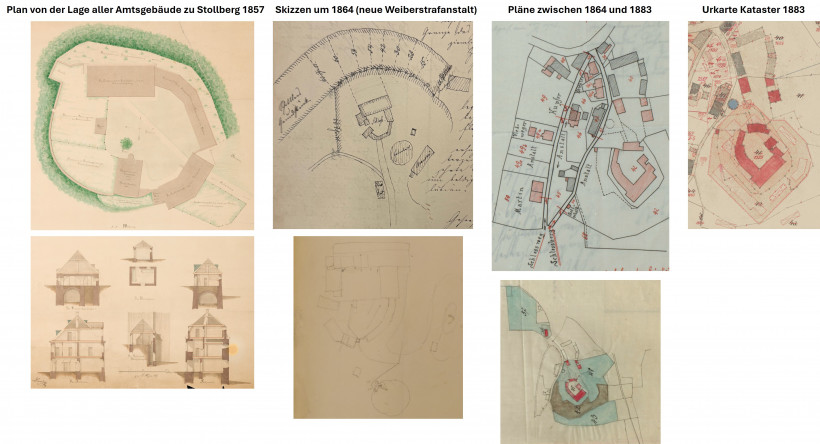

- Kartenübersicht 3 - zwischen 1857 und 1883

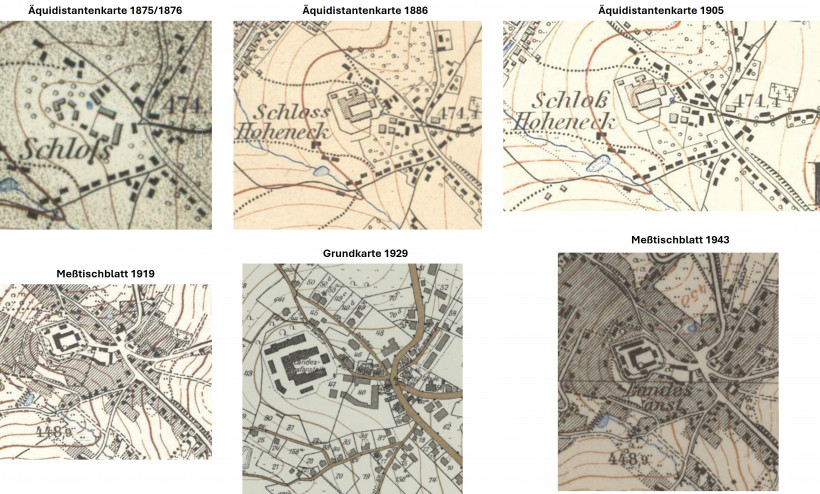

- Kartenübersicht 4 - zwischen 1875 und 1943

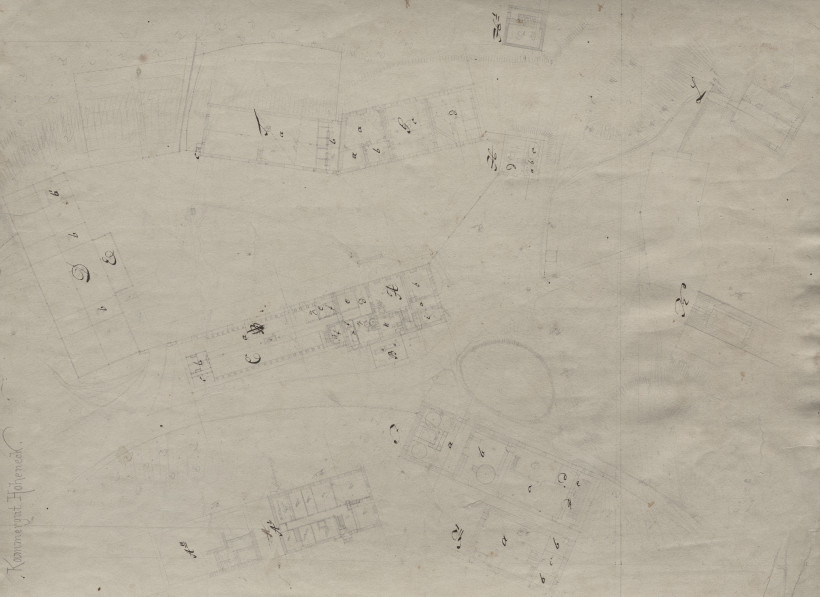

- Kartenübersicht 5 - Riße zwischen 1864 und 1900 bei der Strafanstalt

- Sonstiges/ Quellen

- Quellen

- Literatur

- Impressum

Einleitung

Die vorliegende Arbeit wurde von mir im Zeitraum zwischen Oktober 2024 und August 2025 für meine private Webseite www.fergunna.de angefertigt und dient als Grundlage für meine zukünftig geplante Forschung zum Thema „Jagdgeschichte unter Kurfürst August im Amt Stollberg“. Die Untersuchung basiert größtenteils auf Primärquellenforschung im Hauptstaatsarchiv Dresden, wobei insbesondere der Bestand 10036 Finanzarchiv (33.1434.002 Finanzarchiv – Hoheneck – Schloss und Vorwerk) als zentrale Quelle herangezogen wurde.

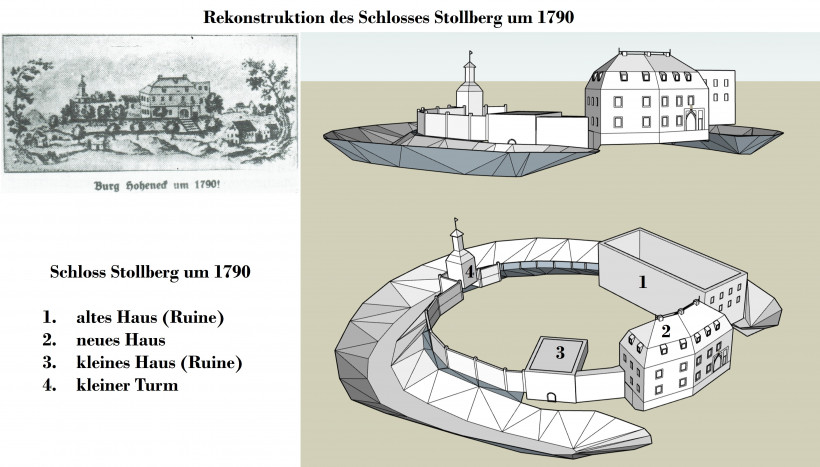

Ziel dieses privaten Projekts war es, die Gebäude des Schlosses Stollberg mithilfe originaler Archivalien aus dem Zeitraum von 1564 bis 1864 zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der Quellenforschung wurden anschließend in 3D-Modelle überführt, um einen anschaulichen Einblick in die bauliche Entwicklung und den strukturellen Aufbau des Schlosses zu ermöglichen.

26.08.2025

Michel Hilbert

1. Schloß Stollberg und Vorwerk um 1564

Ausgangssituation vor dem Verkauf der Herrschaft und Schloss Stollberg an den Kurfürsten. Das "neue Haus" unter Kurfürst August wurde noch nicht errichtet.

Geschichtliche Entwicklung

Auf eine ausführliche Darstellung der Zeit vor 1564 soll an dieser Stelle verzichtet werden. Stattdessen sei auf die bereits vorhandenen, detaillierten Ausarbeitungen im Kapitel „Literatur“ verwiesen, insbesondere auf die grundlegenden Werke von Löscher [L1932_1940] und Schmidt [L1976_1978]. Nichtsdestotrotz liefern einige Quellen bis 1564 wertvolle Hinweise auf die ältere Bausubstanz der „Staleburc“:

- 1244 erfolgt die erste urkundliche Erwähnung des Schlosses Stollberg durch einen gewissen „Hugo von Staleburc“ (Schmidt I S. 79 [L1976_1978]).

- 1291 ist Burg Stollberg erstmals nachweislich Ausstellungsort einer Urkunde (17.01.1291, S. 5 [L2018a]).

- 1399 berichten die Einträge in der Schwarzburger Chronik des Jovius von einer Belagerung des Schlosses und des Vorwerks durch Heinrich von Plauen und Sigismund von Schönburg; das Vorwerk wurde in Brand gesteckt, und auch am Schloss richtete Geschützfeuer beträchtlichen Schaden an (Schmidt I S. 79 [L1976_1978]).

- Die älteste bekannte Amtsrechnung aus dem Jahr 1423/24 gibt einen Einblick in die frühere Verwaltung und Nutzung des Schlosses. In diesem Zusammenhang wird ein „Nickel Roder“, Vogt „dort in Stalburg“, erwähnt. Darüber hinaus finden sich Hinweise auf eine Küche, einen Keller, verschiedene Gebäude (nicht näher spezifiziert) sowie eine Scheune (S. 20 [L1932_1940])

- 1445 wird die Schlosskapelle erwähnt, als ein Kaplan namens „Albertus capellanus in castro Stalburg“ (zugleich Amtsschreiber) genannt wird (S. 16 [L1993]). Der Altarinhaber hatte jährlich vier Mark Silber an den Bischof zu entrichten (S. 126 [L1922], siehe auch Meissner Bistumsmatrikel Jahr 1346/1495 "Altare in castro" CDS I A 1 S. 215).

Personen auf dem Schloss vor dem Erwerb durch Kurfürst August im Jahr 1564

Wertvolle Informationen über auf dem Schloss Stollberg tätige Personen vor dem Übergang an Kurfürst August liefert das durch Bernd Descher wiederentdeckte, älteste erhaltene Bergbuch der ehemaligen Herrschaft Stollberg. Es enthält Einträge aus den Jahren 1501 bis 1562 (S. 19 [L1994_1996]).

Laut Descher wurde das Bergbuch im Jahr 1562 von einem Kopisten aus drei älteren Bergbüchern der Familie von Schönberg zusammengeführt. Der Entstehungshintergrund ist vermutlich im seit 1555 schwelenden Regalienstreit (Bergbau) zwischen Kurfürst August und den Schönbergern zu sehen.

Besonders bemerkenswert ist der angegebene Erstellungsort des Bergbuchs: eine „Thuer stube“ (Torstube) auf dem Schlossgelände. Der Eintrag lautet: „Geschehenn zu Stolbergk uffn schloes daselbstenn Ihn der Thuer stuben, Mittwoch nach Quaismodo geniti Anno domini XV. und im LXIIten“(= 20. April 1562) Ob es sich dabei bereits um die spätere erwähnte Torstube im neuen Haus (wahrscheinlich erst um 1564 erbaut) handelt oder um einen Raum in einem anderen Gebäude (eventuell im alten Haus), lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Aus dem Bergbuch lassen sich folgende Personen mit Funktionen auf dem Schloss Stollberg zwischen 1501 und 1562 nachweisen ([Q1501]):

- um 1506: Seyfridus Seler („uff Stolburgk Capplan“)

- um 1511: Heinrich Brockschlegell („Amptman zu Stolbergk“)

- um 1512: Nicolaus Jacobi („Schösser und Vorleyher der Herrschafft zu Stolbergk“)

- mindestens 1536 bis mindestens 1548: Wolff Ragewitz (Schösser und gleichzeitig Bergmeister der Schönberger)

Auch Mitglieder des Adelsgeschlechts der Schönberger, als Lehnsherren, sind mit der Herrschaft nachweislich verbunden:

- mindestens 1515 bis mindestens 1537: Fridrich von Schönbergk „uff Stollbergk“

- mindestens 1512 bis mindestens 1548: Heinrich von Schönbergk

Der Übergang der Herrschaft Stollberg an den Kurfürsten August (1563/1564)

Zwischen 1473 und 1564 besaßen die Herren von Schönberg die Herrschaft Stollberg als wettinisches Lehen, wobei das Schloss stets das Zentrum dieses Territoriums darstellte. 1563 traten die Schönberger in Kaufverhandlungen mit Kurfürst August ein, wobei die genauen Hintergründe bis heute nicht eindeutig geklärt sind. Friedrich Schmidt vermutet Geldknappheit der Familie Schönberg infolge von Erbstreitigkeiten oder einen gewissen Druck seitens des Kurfürsten, der auf das wildreiche Waldgebiet und das Schloss als Jagdsitz abzielte. Letzteres wird dadurch untermauert, dass unmittelbar nach dem Verkauf die sogenannten„Jagdstallungsriße“ (Kartenwerke für die kurfürstliche Jagd) für das Amt Stollberg entstanden. Neben der Jagd dürfte, wie bereits von Bernd Descher beschrieben, auch das Bergregal eine weitere wichtige Rolle gespielt haben. Im Jahr 1564 erwarb Kurfürst August schließlich für 74 222 fl. die gesamte Herrschaft einschließlich Schloss, wandelte sie in ein kursächsisches Amt um und schloss damit räumlich die Lücke zwischen dem Amt Grünhain und dem Amt Chemnitz [L1976_1978]. Die Schönberger zogen sich auf das Rittergut Niederzwönitz zurück.[L1976_1978]

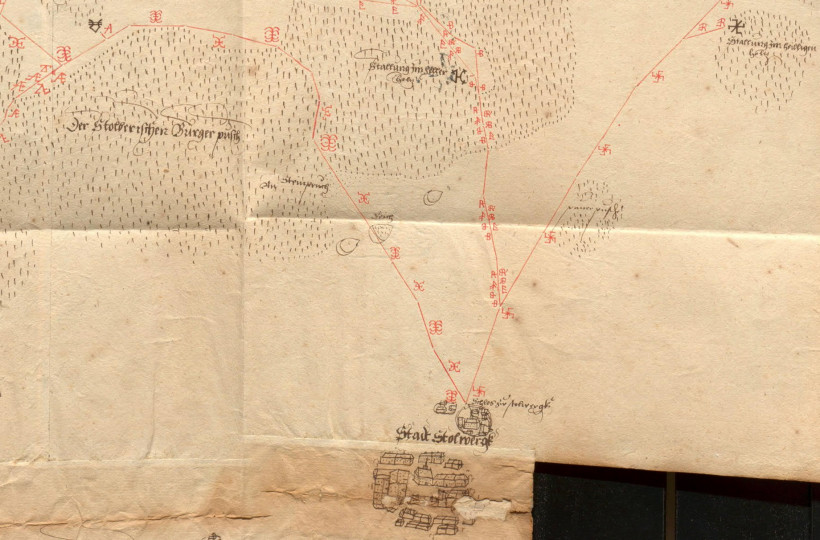

Abbildung 1: Jagdstallungsriß um 1570 mit Schloss und Vorwerk (mit Teichen und Steinbruch in der Nähe)[P1570a]

Der Kaufabschluss führte zugleich zu einer detaillierten Bestandsaufnahme des Schlosses, die sich im sogenannten „Anschlag von 1563“ [Q1563] erhalten hat. Hauptquellen für die damalige Baugeschichte sind die beiden Beschreibungen „Das Gebeude auffm Schlos“ (fol. 13v [Q1563-1]) und „Stollbergk das Schloß“ (fol. 28r [Q1563-2]). Beide Beschreibungen stimmen in vielen Details – etwa im Hinweis auf ein „altes Haus“ – überein, bieten jedoch auch einige zusätzliche Informationen. So heißt es in einer weiteren zeitnahen Beschreibung: „Ein schloß midt Zimlichen gemachen, stuben, Cammern/ Kuechen/ Kellern/ schuedt bodemen, pferde stellen, Rhor wassern, Eine bade stuben, vnd andere notturfft.“ [Q1564_1568]. Auffällig ist der lobende Hinweis auf das „stark lebendigk Rohrwasser“ sowie die betonten „stargke mauren welche an etlichenn orttenn gemessenn“ sind, was auf ein solides Mauerwerk verweist. Insgesamt scheinen Schloss und Vorwerk zu dieser Zeit in gutem Zustand gewesen zu sein, wovon Formulierungen wie „zu guther und uberflussiger nottorftt vorsehenn“ sprechen.

Mit dem Übergang in den kurfürstlichen Besitz beginnt schließlich die in den folgenden Abschnitten detaillierter behandelte Epoche, in der das Schloss und Vorwerk Stollberg zum Mittelpunkt des kursächsischen Amt ausgebaut wurden.

Gebäudeübersicht

Laut [Q1563-2] besteht das Schloss aus 3 "Heuser"/ Gebäuden:

Burg

- "das gebeude auffm Schlos"[Q1563-1] (das spätere "alte Haus")

- 8 Stuben

- 13 Kammern

- 4 Gewölbe ("guten geraumen gewelben")

- 1 Kapelle

- Küchen (wahrscheinlich mehr als eine)

- 3 Speisekammern

- 3 Keller

- Pferdestall mit einer Kapazität für einige bis 20 Pferde (wird wahrscheinlich nicht als Gebäude gezählt)

- Packhaus (wahrscheinlich ein Lagerhaus)

- "andern eingebeuden" (wahrscheinlich Bergfried/ Turm inbegriffen)

Vorwerk

- Brau-, Gär- und Mälzhaus (um 1563 als "neu erbautt" beschrieben)

- Badestube (um 1563 als "neu erbautt" beschrieben)

- Viehhaus (um 1563 als "neu erpautt wol geraum" beschrieben)

- Stall für Milchkühe (um 1563 als "stallung vors Melckvihe mit guthen schuttboden" beschrieben)

- Scheunen ("Scheuren")

- Ställe

- Schuppen

- Schäferei

- Käsehaus

- Dörrhaus ("Dher und Weschhausse")

- Waschhaus (Dher und Weschhausse)

- zwei Häuser in der Stadt Stollberg (nicht auf dem Schlossgelände)

2. Schloss Stollberg und Vorwerk zwischen 1564 und 1702

Zwischen der Errichtung des neuen Hauses durch Kurfürst August und dem Verkauf an Akzisrat Nester.

Anmerkung historische Kartographie

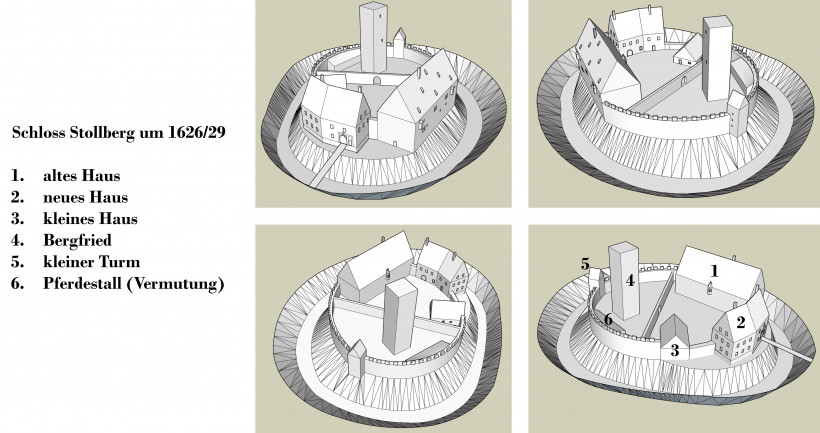

Historische Karten und Darstellungen aus jener Epoche sind selten und oft nur unzureichend genau. Innerhalb der überlieferten kartografischen Zeugnisse vermitteln die Jagdstallungsriße um 1570 [P1570a] und die erste kursächsische Landesaufnahme [P1615b] lediglich einen schemenhaften Überblick über das Schloss, das Vorwerk und die umliegende Landschaft. Aussagen zu einzelnen Gebäuden lassen sich daraus nicht im Detail ableiten, da die Jagdstallungsriße Schloss und Vorwerk nur grob skizzieren. Wie in meiner Ausarbeitung zu den Jagdstallungsrißen dargelegt, repräsentieren die dort gezeigten Gebäude den allgemeinen Gebäudetypus, jedoch nicht das exakte Erscheinungsbild. Die erste kursächsische Landesaufnahme zeigt zwar bereits etwas mehr Einzelheiten, doch lassen sich auf dem Schlossgelände lediglich der Bergfried und die Ringmauer eindeutig erkennen. Das Gebäude mit der Bezeichnung „thor“ könnte das neue Haus darstellen, während das alte Haus fehlt. Allerdings geben Darstellungen anderer Burgen und Schlösser in der ersten kursächsischen Landesaufnahme nicht immer den tatsächlichen Zustand wider, sodass keine verlässlichen Rückschlüsse auf den Gebäudebestand um 1615 gezogen werden können. Im Vorwerk selbst lassen sich neben den schematisch angedeuteten Bauten die umliegenden Gärten erkennen, ebenso wie die außerhalb des eigentlichen Kernbereichs gelegene Schäferei. Als Straßen sind die heutige Thalheimer Straße, Zwönitzer Straße und die Straße (Schloßberg) nach Stollberg dargestellt.

Abbildung 2: Schlossdarstellungen zwischen 1570 und 1615 (v. l. n. r. 1570[P1570b][P1570a] 1615[P1615c][P1615b])

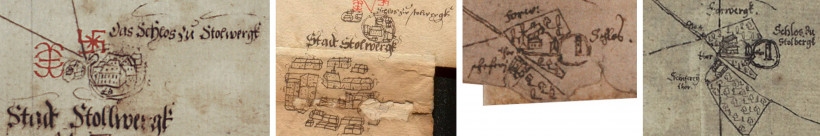

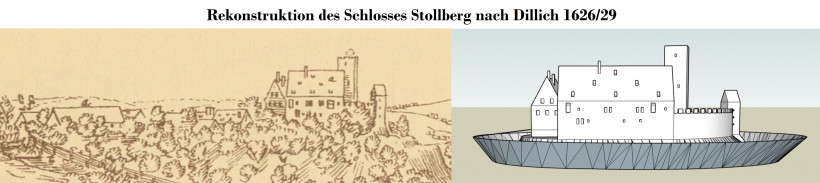

Detaillierter als diese Karten sind die nie umgesetzten Pläne Simon Hoffmans [P1615a], die höchstwahrscheinlich den wiederaufgebauten Umfang des neuen Hauses bzw. Amtshauses zeigen (siehe Übersicht), und der allgemein bekannte Riß Wilhelm Dilichs [P1626_1629].

Abbildung 3: Schloss Stollberg - geplanter Umbau nach Simon Hoffmann um 1615 (nie umgesetzt) [P1615a]

Um jedoch einen präzisen Einblick in die tatsächlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit zu gewinnen, ist eine Untersuchung der verstreuten Inventarlisten im Sächsischen Hauptstaatsarchiv unerlässlich. Diese Dokumente wurden mit Blick auf die Situation des Vorwerkspächters und des Amtschössers zusammengetragen, verglichen und in Inventargruppen (siehe Anhänge – Inventare) eingeordnet. Während die Vorwerkspächter größtenteils mithilfe der Inventare nachzuvollziehen sind, erforderte die Identifizierung der Amtsschösser eine eingehende Analyse der Archivalien des Finanzarchivs. Der Abgleich beider Forschungsansätze erlaubt es schließlich, die Wohnverhältnisse auf Schloss Stollberg zwischen 1564 und 1701 genauer zu beleuchten.

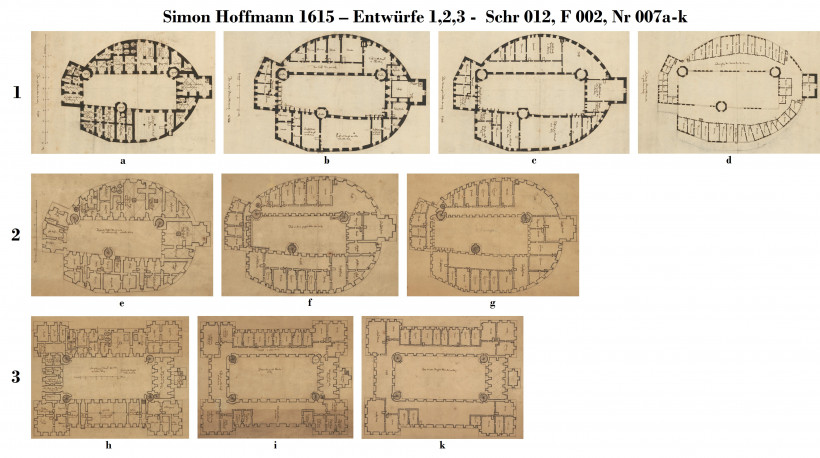

Abbildung 4: Schloss Stollberg nach Wilhelm Dilich um 1626/29[P1626_1629] und spätere abgeleitete Zeichnung (S. 5[L2002], S. 121 [L1922], S. 17[L1993] und Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. 20001832)

Geschichtliche Entwicklung

Entwicklung zwischen dem Kauf Kurfürst August 1564 und dem Brand des neuen Hauses 1602

Laut dem Erbbuch gehörten um 1591 sowohl das alte als auch das neue Haus zu den Hauptgebäuden des Schlosses: „ein aldt Schloß / Alt und Neu Haus“ [Q1591a-1].

Zwischen 1564 und 1602 wurde nach der Inventargruppe 1 vor allem das „neue Haus“ im Schloss Stollberg als Wohnstätte genutzt. Es ist nicht anzunehmen, dass die gesamte Anlage – einschließlich der älteren Bausubstanz – wie vielfach in der Literatur beschrieben zu einem Jagdschloss umgebaut wurde. Vielmehr lässt die Quellenlage darauf schließen, dass neben dem „alten Haus“ lediglich ein „neues Haus“ errichtet wurde, das fortan das „alte Haus“ als Hauptwohnstätte ablöste. Im „alten Haus“ wurden ab diesem Zeitpunkt vorwiegend die geräumigen Keller und Gewölbe als Lagermöglichkeiten genutzt. Amtsschösser und Vorwerkspächter waren zu dieser Zeit in Personalunion tätig.

Regelmäßige Bautätigkeiten am Schloss lassen sich durch den kurfürstlichen Baumeister Hans Irmisch nachweisen. Am 19.07.1571 sollte er nach seiner Genesung mit dem Amtschösser von Stollberg über Ausbesserungsarbeiten verhandeln (S. 68 [L1937]). 1573 fertigte er ein ausführliches Gutachten zum Schloss an (S. 69 [L1937]), und im selben Jahr kamen Ziegel für kleinere Instandsetzungen zum Einsatz (S. 70 [L1937]). Vierzehn Jahre später, 1587, ist von weiteren kleineren Baumaßnahmen am Schlossturm die Rede (S. 70 [L1937]). 1597 führte Hans Irmisch erneut Bauarbeiten durch, wobei er schließlich im Schloss verstarb (S. 65 u. 81 [L1937]).

Ein einschneidendes Ereignis ereignete sich am 06.06.1602 (S. 8 [L2018a]): Das „neue Haus“ brannte nieder, wodurch die oberen Geschosse zerstört wurden. Nach dem Inventar [S1618] standen danach nur noch die Räumlichkeiten im Erdgeschoss zur Verfügung: „1. In der Torstube“, „2. Im Schreibstüblein oder Gewölbe daran“, „3. Unter dem Torhaus“ und „5. In der Küche“. Das neue Haus war nach dem Brand zunächst unbewohnbar, sodass der Amtsschösser Wolf von Breitenbach seine Geschäfte nicht mehr in dessen Räumlichkeiten ausüben konnte (Schmidt II – S. 114 [L1976_1978]).

Entwicklung zwischen dem Brand des neuen Hauses und dem Dreißigjährigen Krieg

Das „neue Haus“ war nach dem Brand von 1602 (wieder)aufgerichtet und wurde zunächst bis um 1608 überwiegend zu Verwaltungszwecken des Amtes Stollberg (Amtsstube, Unterbringung des Amtsschössers) genutzt. Ab jenem Zeitpunkt – als der Vorwerkspächterposten nicht mehr von derselben Person wie das Schösseramt bekleidet wurde – diente das neue Haus zusätzlich als Wohnstätte des nun eigenständigen Vorwerkspächters.

Der erste bekannte Vorwerkspächter, der nicht zugleich Schösser war, ist Elisabeth von Nitzschwitz. Von 1608 bis 1614 teilte sie sich mit dem Amtsschösser Melchior Blüer die Räumlichkeiten im nach 1602 wiederaufgebauten Schloss. Die wenigen bewohnbaren Räume (insgesamt nur „zwei Stuben und fünf Kammern“) lagen in der Hauptsache im „neuen Haus“, während im „alten Haus“ zu dieser Zeit vor allem Keller und Gewölbe als Lagerräume dienten (siehe Inventarlisten).

Elisabeth von Nitzschwitz nutzte einen Großteil jener Wohnflächen im neuen Haus und belegte laut Quellen mehrere Stuben und Kammern, was bei Schösser Blüer allmählich zu Unmut führte. Er bewohnte mit seiner Familie fast nur die kleine Stube „über den Ambtsstuben und Thor“ und beschwerte sich schließlich beim Kurfürsten Johann Georg.

Als nach 1614 Hans Hermann von Weißenbach die Pacht übernahm, wurde ihm von vornherein deutlich weniger Raum im neuen Haus eingeräumt als seiner Vorgängerin. Infolgedessen entstand erst ab diesem Zeitpunkt die Notwendigkeit, neben der Schösserwohnung (Amtsstube) im neuen Haus auch wieder das „alte Haus“ verstärkt zu Wohnzwecken auszubauen. Vorher schienen die bestehenden Räumlichkeiten im um 1564 errichteten neuen Haus weitgehend auszureichen, sodass das alte Haus größtenteils nur als Lagerbereich (Keller, Gewölbe) genutzt wurde.[Q1610]

In den Inventaren des neuen Hauses von 1584 bis 1602 [S1584][S1597][S1602] erscheint der jeweilige Schösser gleichzeitig als Vorwerkspächter; er nutzte Amtsstube und Wohnräume im neuen Haus, während das alte Haus lediglich sporadisch belegt war.

Ab 1608 gab es jedoch eine Trennung dieser Ämter, sodass der Schösser weiterhin im „neuen Haus“ (ab 1609 auch „Amtshaus“ genannt) residierte – nun jedoch selbst nur unter eingeschränkten Platzverhältnissen [1610]. Die Pächter des Vorwerks mussten daher ab 1614 verstärkt das alte Haus herrichten und ausbauen, um genügend Wohnraum zu schaffen. Einen guten Einblick über die Bautätigkeiten in diesem Zusammenhang gibt der Baubericht und Kostenanschlag von 1615 über die Räumlichkeiten "auf der rechten Hand über den Kellern und Gewölben" (=altes Haus). Nach diesem werden mehrere Stuben/ Kammern neu hergerichtet, Fenster vergrößert, neue Kamine angelegt, neue Aborte an die Außenmauer angebracht und eine Küche im Gewölbe angelegt. [Q1615] Es kann vermutet werden, dass die Umbaupläne Simon Hoffmanns von 1615[P1615a] aufgrund des geschilderten Wohnraummangels angefertigt wurden. Wie die späteren Inventare der Räumlichkeiten der Vorwerksbesitzer auf dem Schloss zeigen, fand jedoch nie ein kompletter Neubau nach den Umbauplänen statt. Wahrscheinlich hat man sich aufgrund stetig klammer Kassen gegen einen Neubau und lediglich für eine Renovierung/ Umgestaltung des alten Hauses entschieden.

Dies erklärt, weshalb sich die älteren Inventare (1584–1602), die jeweils beim Vorwerkspächterwechsel angefertigt wurden, vor allem mit dem neuen Haus befassen, während die Inventare ab 1626 vermehrt das alte Haus in den Mittelpunkt rücken. Zusätzlich kann vermutet werden, dass sich ab der Ämtertrennung die Bezeichnung "Amtshaus" für das 1602 wiederaufgebaute "neue Haus" durchgesetzt hat. Die Umbenennung ist also eher auf die neuen Gegebenheiten im Schloss zurückzuführen, als auf einen kompletten Neubau an der Stelle des neuen Hauses. Auch aufgrund des Vergleiches der Inventarlisten vor 1602 mit den Plänen von 1615 nach dem Brand ist eher von einem Wiederaufbau auszugehen.

Die einzige erhaltene Darstellung aus dieser Zeit ist die Federzeichnung Wilhelm Dilichs aus dem Jahr 1626 (siehe oben) [P1626_1629]. Vergleicht man die Inventarlisten um das Jahr 1626 mit der Aufnahme Dilichs, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Schmidt vermutete, dass die Zeichnung den Zustand vor dem Brand im Jahr 1602 zeigen müsse und 1626 ein Großteil der Schlossgebäude noch immer in Schutt und Asche gelegen habe (Schmidt II – S. 114 [L1976_1978]). Anhand der Inventarlisten ist jedoch von einem anderen Zustand auszugehen:

Abbildung 5: Vergleich Dilich[P1626_1629] und eigene Rekonstruktion um 1626/29 (eigene Darstellung)

Bei dem rechten Schlossgebäude, dessen Längsseite dargestellt ist, handelt es sich um das „alte Haus“, welches sich 1626 [S1626] im Besitz des Vorwerkspächters befand. Die Räumlichkeiten werden im Anhang in der Inventargruppe 2a ausführlich beschrieben. Links daneben befindet sich das Amtshaus bzw. die Amtsstube („neues Haus“), die zu dieser Zeit neben dem „kleinen Turm“ (bei Dilich ganz rechts) und dem Bergfried („Turm“) im Besitz des Amtschössers waren (siehe Inventargruppe 1). Weiterhin befand sich um 1626 neben dem eigentlichen Vorwerk auf der linken Seite (siehe Inventargruppe 3a) ein kleines, bei Dilich nicht sichtbares Haus hinter der Amtsstube, welches ebenfalls dem Vorwerkspächter gehörte. Dieses Haus enthielt eine große gewölbte Küche.

Abbildung 6: Schloss Stollberg und Vorwerk um 1615 (erste kursächsische Landesaufnahme)[P1615b]

Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg laut [Q1632]

Nach der zeichnerischen Darstellung Wilhelm Dilichs und den Inventarangaben um 1626 trat mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges eine erneute Zäsur in der Geschichte von Schloss und Vorwerk Stollberg ein. Vor diesem Krieg scheint der Zustand der Gebäude und des Inventars nicht schlecht gewesen zu sein, denn es wird in den Quellen von verschiedenen Renovierungsarbeiten und Instandsetzungen in jüngerer Vergangenheit berichtet (fol. 433r [Q1632]).

Zwischen 1632 und 1650 jedoch wurde Schloss Stollberg stark in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem durch die Einquartierung kaiserlicher und schwedischer Truppen, die Zerstörung von Gebäuden und die Plünderung des Inventars. So beklagte beispielsweise Angija Metzschin bereits 1633 Kriegsschäden und verlorenes Inventar (fol. 419r [Q1632]). Immer wieder ist von Kriegsgewalt, Einlagerungen, Ausplünderungen und Abnahmen die Rede (fol. 515r–517v [Q1632]). Auch das Vorwerksinventar blieb hiervon nicht verschont, wie etwa die Hinweise auf Plünderungen (fol. 464r [Q1632]) zeigen. Die Kriegsschäden im Jahr 1633 können mit dem Einfall des Feldmarschalls Heinrich von Holk im August 1633 in Verbindung gebracht werden, bei welchem die Stadt Stollberg für zunächst 700 fl. gebrandschatzt und danach in Brand gesteckt worden ist (S. 307 [L2018c]).

In den 1640 entstandenen Inventaren von Vorwerk und Schloss sind die Kriegsschäden ausführlich dokumentiert und werden dort eindeutig „Keyserlichen und Schwedischen Völckern“ zugeschrieben (fol. 518r - 528v [Q1632]). Nahezu alle Gebäude wurden stark beschädigt und das Inventar stark zerstört (fol. 523r ff. [Q1632]). Auch der Tierbestand, etwa an Rind- und Schafvieh, war erheblich geschrumpft.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Vorwerk und Schloss vor allem in den Jahren um 1634 und 1639 von kaiserlichen und schwedischen Truppen verwüstet wurden (fol. 149 [V1640b]). Dieses Ausmaß an Zerstörung prägte in der Folgezeit die Entwicklung von Schloss Stollberg nachhaltig und bestimmte den weiteren Verlauf der Bautätigkeiten sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 17. Jahrhundert.

Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg bis 1701

Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges werden Schloss und Vorwerk Stollberg in den Quellen von 1672 als baufällig beschrieben. Zu den genannten Gebäuden zählen unter anderem Brau- und Malzhaus, das Badestubenhaus im Bienengarten, die Schäferei, das Wohnhaus im Vorwerk, ein großer Schafstall, ein neuer Stall auf der auswärtigen Seite, ein Schuppen, das „Schloßgebäude/große Gebäude“, ein Schäfer Viehhaus sowie ein Kälberstall [Q1672].

Aufgrund der kriegsbedingten Belastungen hatte Kurfürst Johann Georg I. bereits im Jahr 1632 zur Aufrechterhaltung seiner Armee 35.750 Reichstaler von Rudolph von Vitzthum zu Apolda und Heinrich Hildebrand von Einsiedel geliehen und dafür das Stollberger Vorwerk verpfändet. Die folgenden Kriegsplünderungen und fehlenden Abgaben führten zu jahrzehntelangen Streitigkeiten um die Zinszahlungen (vgl. [Q1644_1653]). Erst 1670 konnte eine endgültige Einigung erzielt werden, in der eine abschließende Vergleichssumme festgelegt und die Ansprüche der beteiligten Erben mit mehreren Ratenzahlungen abgegolten wurden. Das Vorwerk ging anschließend zurück in den Besitz der kurfürstlichen Rentkammer und wurde von Johan Georg Zimmerman und dem Schösser Johann Jacob Drummer verwaltet [Q1670].

Bis 1681 befand sich das Vorwerk („Forwerg“) Stollberg „auf Rechnung“ unter der Leitung des staatlich eingesetzten Verwalters Michael Blüher. In jenem Jahr wurde diese Verwaltungsform beendet, und der Landesherr – der Kurfürst – verpachtete das Vorwerk für sechs Jahre an den Privatpächter Leutnant Carl von Goldsteinen [V1681][Q1681]. Michael Blüher bewohnte bis dahin die sogenannten „Logiamenter auffm hohen Hause“ (altes Haus) des Schlosses. In den Schriftstücken jener Zeit finden sich Hinweise auf diverse Baumaßnahmen, die auf den schlechten Zustand der Gebäude schließen lassen. Beispielsweise waren Schlossfenster noch vom Krieg beschädigt, und viele Dächer bedurften dringend einer Reparatur. Das Inventar selbst wird im Dokument auf vier Seiten angeführt und umfasst sämtliche Schloss- und Vorwerksgebäude, welche im Jahr 1681 als „Churfl. Sächel. Schloß Stolbergk“ bezeichnet werden [V1681].

Im Jahr 1693 erhielt der Schösser Gottlob Pohlen das gesamte Schloss mitsamt Kellern, Gewölben, Stuben, Kammern und Böden sowie die Vorwerksgebäude (darunter das Malz- und Brauhaus, den Bienengarten, das Viehhaus und die Schäferwohnung) übergeben [V1693b][V1693c]. Aus den Quellen geht hervor, dass in den Jahren davor bereits einige Baumaßnahmen am Schloss und Vorwerk stattgefunden hatten [Q1698c]. Beim Wechsel von Gottlob Pohle zu Christian Friedrich Hausenmann ändert sich zudem die Amtsbezeichnung von „Schösser“ zu „Amtmann“ (fol. 111v [Q1698c]).

Größere Mengen Bier wurden im Schlosskeller gelagert, die Schösser bzw. Vorwerkspächter wie Gottlob Pohle selbst gebraut hatten. In früheren Zeiten lagerten mitunter auch städtische Brauer ihr Bier im Schloss. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts untersuchte die Stadt Stollberg, ob Pohle möglicherweise weit größere Mengen Bier als gestattet braute und im Umland vertrieb [Q1698_1699].

Da das verpachtete Vorwerk um 1698 nur noch unzureichende Erträge für die Landesherrschaft abwarf, wurde ab jenem Jahr über einen Verkauf bzw. eine Vererbung des kompletten Vorwerks mit allen landesherrlichen Rechten beraten. Geplant war, in diesem Zuge auch die bislang geforderten Naturalabgaben und Frondienste in feste Geldleistungen umzuwandeln. Die Stadt Stollberg bekundete Interesse am Kauf von Vorwerk und Schloss, während der amtierende Schösser aus Eigeninteresse wohl versuchte, den Verkauf zu verhindern. Schließlich wurde das Vorwerk 1702 mitsamt Schlossgebäude, weitläufigen Gartenparzellen, Wiesen, Teichen und den verbundenen Rechten an den Amtmann „Gottlob Friedrich Nester“ veräußert [Q1698b]. Der Wegfall der Frondienste beschleunigte das Verfallen der Schloss- und Vorwerksgebäude immens.

Einen genaueren Eindruck vom baulichen Zustand vermittelt eine Beschreibung der Schlossgebäude in den Quellen (fol. 10r und fol. 66r [Q1698b]): Das Schloss verfügte über 10 Stuben, 11 Kammern, 7 Böden, 7 Gewölbe, 3 Keller und 2 Küchen. Die Mauern wiesen teils eine Stärke von 5 bis 6 Ellen auf, und eine hohe Ringmauer mit tiefem Graben und Wall umgab das gesamte Areal. Zu den Vorwerksbauten gehörten außerdem Malz-, Brau- und Viehhaus, ein Backkeller, ein Bienenhaus, Kuh- und Schafställe, ein „Grummet Schuppen“ (Heu), vier Scheunen und eine Schäferei.

Gebäudeübersicht

Abbildung 7: Schloss Stollberg um 1626/29 (eigene Darstellung)

altes Haus

"altes Haus" [Q1573][Q1591a-1][S1597][S1602]/ " Im Schloß Im eingange, uff der rechten Handt uber den Kellern und gewelben"[Q1615] / "Am rauen oder großen Haus im Eingang zur rechten Hand"[S1626] bis [S1640b] / "großes Haus"[S1670a] / "großes Gebäude" [Q1672] / "hohes Haus"[V1681] / "Niederhaus"[V1701] / Schloss Gebäude[Q1790]

Ein ausführliches Gutachten des kurfürstlichen Baumeisters Hans Irmisch aus dem Jahr 1573 [Q1573] gibt einen aufschlussreichen Überblick über die Bausubstanz dieses Gebäudes. Laut Irmisch besaß das alte Haus zu jener Zeit eine Länge von 63 Ellen (entspricht bei der Dresdner Elle von 1610 mit 56,5 cm etwa 35,60 Metern) und eine Breite von 25 Ellen (ca. 14,13 Meter). Bereits damals war das Gebäude renovierungsbedürftig: Ein undichtes Dach führte zu Wasserschäden, verfaulten Balken, mangelhaften Fußböden, Decken und Fenstern (die kaum verglast waren), fehlenden Türen und Schlössern sowie nicht funktionstüchtige Kachelöfen. Zudem beklagte Irmisch die unzweckmäßige Raumaufteilung, sodass umfangreiche Reparatur- und Umbauarbeiten erforderlich schienen [Q1573].

Im Jahr 1615 wurde das alte Haus erneut instand gesetzt. Nach einer Beschreibung jener Zeit [Q1615] befanden sich „im Schloß im Eingange, uff der rechten Hand über den Kellern und Gewölben“ unter anderem im:

- untern Geschoß

- eine große Stube

- eine kleine Stube

- 2 Kammern (mit bereits verlegten Balken)

- Gewölbe (daraus soll eine Küche gemacht werden)

- Über solchem Gemächern

- eine Stube

- eine Kammer

Eine Schlosskapelle war 1626 bereits nicht mehr vorhanden: "In der ersten Stuben oben der gewesenen Kirchen"[S1626]. Die Schloßkapelle war zum Wohngebäude in Hofrichtung angebaut ("als Erker mit einer hohen Spitze" S. 112 [L1976_1978_1]) und enthielt neben dem Altar, einen Predigtstuhl, Kruzifix, zwei Mannstühle, fünf Weiberstühle und eine "eißerne Pfanne zu Sieben Lichten". (siehe Inventargruppe 1)

Aus dem Inventar von 1626 [S1626] ergibt sich eine Aufteilung in insgesamt 5 Ebenen:

- Keller ("ein großer langer Keller und ein ebenso großes und langes Gewölbe darüber")

- Gewölbe (evtl. "Silberkammer", zwei hintere Gewölbe (ein langes), ein vorderes Gewölbe auch "Zehrgarten" genannt (wahrscheinlich für Speisevorräte) -> siehe Inventare [S1584][S1597][S1602]

- "Im anderen Geschoss über den Kellern und Gewölben" (erste OG) (In der ersten Stube, Stüblein (Nebenzimmer), Küche, Kammer(n) mit Secret, Flur / Saalbereich)

- "drittes Geschoss" (zweite OG) (Ehemalige Kapelle / „Bohrkirchen“, Erste Stube, Kammer für erste Stube, Zweite/ Andere Stube, Kammer für zweite Stube, Dritte Stube (Große Stube), Kammer für dritte Stube, Flur/ Saal)

- Dachboden/ Speicher (geteiltes Boden- oder Speicherareal)

neues Haus

"neues Haus" [Q1573][Q1591a-1][S1597][S1602] (erbaut nach 1563)/ "Schlosse"[S1584] / nach 1609 "Amtshaus" (S. 114[L1976_1978_1])/ Amtsstube[S1626] bis [S1640b], [S1670a], [V1701][Q1736a] / Ambtshaus(1730[V1699], 1742[Q1742]) / Amtsgebäude [Q1754b] / kleines Schloss[Q1790][Q1796] / Kornhaus (fol 7r [Q1808b]) / Amtsfrohnveste ([Q1814])

Bereits im Baugutachten von Hans Irmisch aus dem Jahr 1573 [Q1573] wird das neue Haus erwähnt und im Jahr 1584 als "in wohlgebautet" beschrieben. Die vorliegenden Inventare des Gebäudes, das später als Amtsstube diente, sind in vier Fassungen erhalten (1584 [S1584], 1597 [S1597], 1602 [S1602] sowie unmittelbar nach dem Brand 1602 [S1618]). Sie belegen, dass sich Raumaufteilung, Möblierung und Ausstattung zwischen 1584 und 1602 kaum änderten. Zwar kam es offenbar zu Verschleiß einiger Einrichtungsgegenstände (z. B. Hirschgeweihen, Tischen oder Schubbetten), aber auch kleinere Instandsetzungen sind dokumentiert. So wurde etwa 1597 am neuen Haus renoviert [S1597][S1602].

Da das neue Haus laut den Inventaren keinen Keller aufwies, ist davon auszugehen, dass es tatsächlich keine ältere Bausubstanz an dieser Stelle gab. Auch ein späterer Querschnitt des wiederaufgebauten Amtshauses bestätigt das Fehlen eines Kellers [P1857]. Im Erdgeschoss des neuen Hauses befand sich durchgehend ein Gewölbe [P1615a]. Die erwähnte gewölbte Küche in den Inventaren des neuen Hauses [S1584][S1597][S1602] ist wahrscheinlich identisch mit der Küche des alten Inventares ""Auf der anderen Seite unter dem kleinen Haus hinter der Amtsstube (große gewölbte Küche)" und befand sich wahrscheinlich nicht im eigentlichen neuen Haus, sondern im "Kleinen Haus hinter der Amtsstube"[S1626]. Das kleine Haus hinter der Amtsstube und das neue Haus werden wahrscheinlich in den Inventaren des neuen Hauses als ein Objekt behandelt.

Am 2. Juni 1602 wurde das neue Haus durch einen Brand schwer beschädigt. Zwischen 1606 und 1609 erfolgte ein Wiederaufbau an gleicher Stelle (S. 9 [L2018a]). In den Quellen taucht es nunmehr als „Amtsstube“ auf [S1626]. Um 1614 stand im teilweise wiedererrichteten Gebäude ("wieder auffgerichten Schloß gebeuden") laut [Q1610] lediglich eine begrenzte Anzahl bewohnbarer Räume zur Verfügung (2 Stuben und 5 Kammern). Auch das Inventar [S1618], das kurz nach dem Brand erstellt worden zu sein scheint, listet nur noch Räumlichkeiten im Erdgeschoss ("In der Thorstuben", "Im Schreib Stublein oder gewölbe dorann", "Unterm Thorhaus" und "In der Küchen"), da die oberen Geschosse vorerst unbewohnbar blieben.

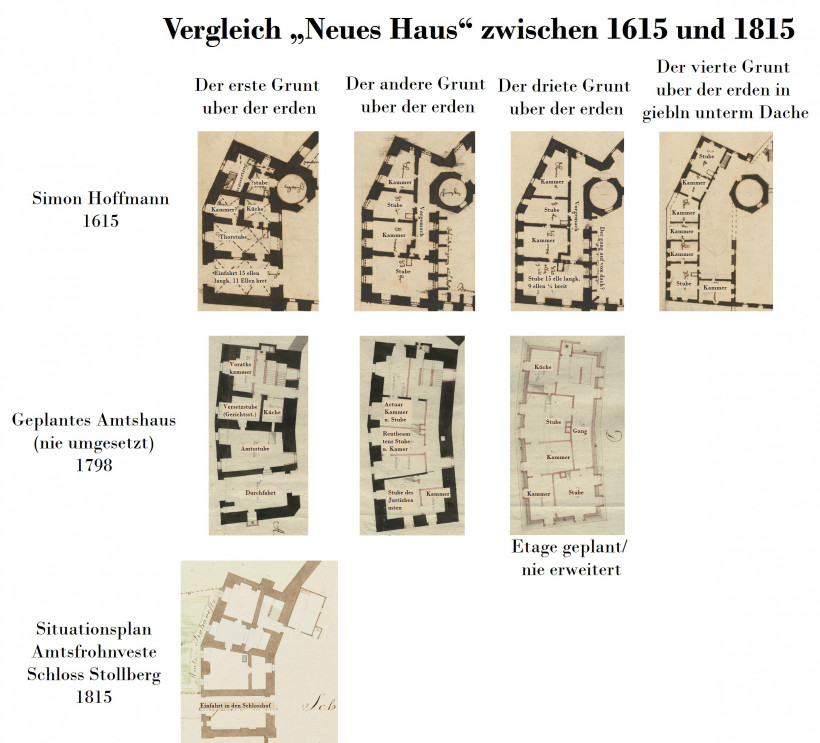

Einen Plan für einen umfassenden Schlossneubau ließ Simon Hoffmann 1615 anfertigen (S. 307 [L2018c]; [P1615a]), wobei seine Entwürfe vier Ebenen („erste Grunt“, „andere Grunt“, „driete Grunt“, „vierte Grunt“) vorsahen. Das Erdgeschoss des neu aufgebauten Amtshauses stimmt laut diesem Plan in seiner Aufteilung weitgehend mit dem späteren Riß von 1798[P1798c] und dem Situationsplan von 1815 überein [P1815a]. Darüber hinaus lassen sich die Räume aus den älteren Inventaren (vor dem Brand 1602) nahezu vollständig den von Hoffmann genannten Ebenen zuordnen ([S1584][S1597][S1602]). Vermutlich handelte es sich bei dem Wiederaufbau somit nicht um einen völlig neuen Bau, sondern eher um die Reparatur und den teilweisen Umbau des „neuen Hauses“. Im Detail ist von folgender Aufteilung der vier Ebenen auszugehen:

4 Ebenen:

- Erdgeschoss "erste Grunt" (Torstube, Schreibstübchen oder Gewölbe daran, Einfahrt ("Unter dem Torhaus"), Küche, Kanzlei, zwei Kammern, Flur)

- erstes Obergeschoss "andere Grund" (gemalte Stube [Herrenzimmer des Kammerherrn und des Herrn Jägermeister], Gemach von Fürst Christian von Anhalt und Herzog Adam Wenzel von Deschen, große hölzerne Kammer dabei, In der großen weißen Kammer auf dem Saal)

- zweites Obergeschoss "driete Grunt" (Im Gemach des Kurfürsten von Sachsen, Im Schlafgemach, Flur, Im Gemach der Kurfürstin von Sachsen, Auf dem Gang oder im Kämmerlein, In der Schlafkammer der Kurfürstin von Sachsen)

- Dachgeschoss "vierte Grunt" (Im Gemach von Christoff Kohlreutter, Im Gemach der kurfürstlichen Leibjungen von Adel, Auf dem Boden über dem Gemach von Meinem gnädigen Herrn, Auf dem Kornboden daneben, Im Frauenzimmer das vorher die große Stube genannt wurde, Flur, In der Schlafkammer des Frauenzimmers, Speisesaal/ Hofstube, In der Kammer des Kammerherrn und Jägermeisters, In der ersten Truchsess Kammer, In der anderen Truchsess Kammer)

Mit diesem Wiederaufbau setzte sich das neue Haus bzw. spätere Amtshaus in seiner Funktion als zentraler Verwaltungs- und Wohntrakt des Amtsschössers im Schloss Stollberg fort.

kleines Haus hinter den Amtsstuben

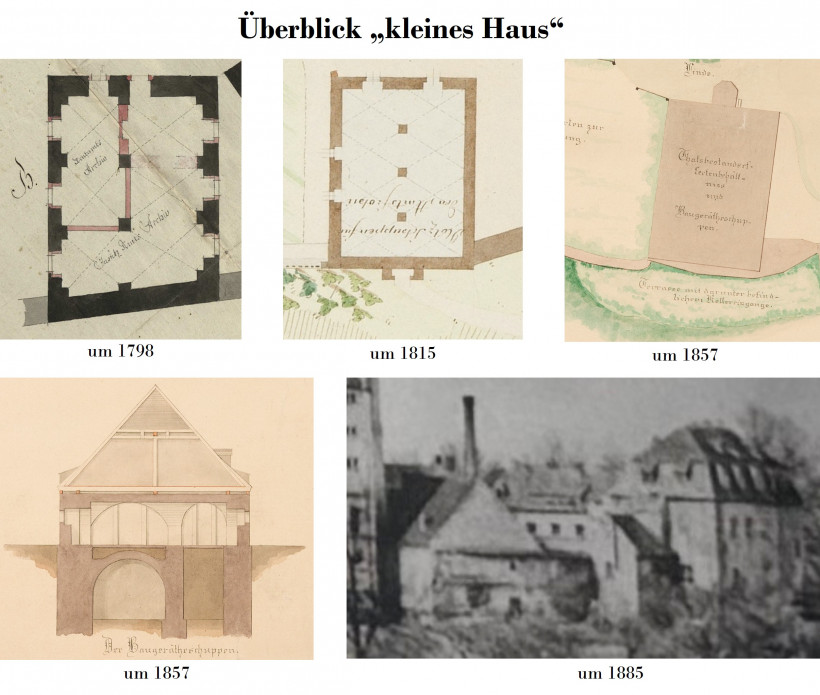

"kleines Haus hinter den Amtsstuben" (, "uff der andern Seiten [Gegenüber dem alten Haus]", Amtsstuben = neues Haus)(fol. 384v[S1626]) "Holzgewölbe" (fol. 72r [Q1797_1808]) "in dem Bierkeller dem Backhause gegenüber ... Theil des alten Schlossgebäudes über den großen Bierkeller" (fol. 75r [Q1808b])

Aus späteren Plänen [P1798c][P1815a][P1857] geht hervor, dass es sich dabei um denselben Bau handeln könnte, der später als Holzschuppen für den Amtsfrohn (1815) bzw. Thatsbestandseffectenbehältniss und Baugerätheschuppen (1857) bezeichnet wurde (siehe Kapitel „zwischen 1815 und 1862“).

Wahrscheinlich ist dieses Gebäude älter als das „neue Haus“, da es unterkellert ist und sich darüber ein Gewölbe befindet, was [P1857] zufolge dem grundsätzlichen Aufbau des alten Hauses ähnelt. Vermutlich gehörte das kleine Haus ursprünglich zur älteren Bausubstanz der „Staleburc“ (vor dem Bau des neuen Hauses). Im Jahr 1626 [S1626] wird im dortigen Gewölbe eine Küche erwähnt.

Bergfried

"dorm" [Q1573], "Auf dem Turm" und "am Turm im Schloße"[S1584][S1597] [S1602], Turm[Q1790]

Aus dem Gutachten von Hans Irmisch im Jahr 1573 [Q1573] geht hervor, dass dieser Turm vor dem Pferdestall stand, welcher wiederum an der Schlossmauer errichtet war. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass es sich bei diesem „Turm“ um den Bergfried handelte. Der Bergfried wurde vor 1761 vom Amtmann Liebe abgetragen, um den Platz sinnvoll als Garten nutzen zu können.[Q1790]

kleiner Turm

"Über den kleinen Turm im Gemach von D. Kohlreutter und D. Salmuth"[S1584][S1597] [S1602][V1681]

Laut Schmidt beherbergte er das Amtsgefängnis (die Amtsfronfeste) und die Marterkammer (S. 113 [L1976_1978_1]). Im 18. Jahrhundert erhielt der kleine Turm eventuell den Namen „Hoheneck“ (S. 113 [L1976_1978_1]). Auf einem Bild aus dem Jahr 1790 ist er noch deutlich zu erkennen.

Pferdestall

"Stall" - "welcher hinder den dorm an der mauer stehett" [Q1573]

In den Quellen wird der Pferdestall als „Stall […] welcher hinder den dorm an der mauer stehett“ beschrieben [Q1573]. Er befand sich demnach hinter dem Bergfried und direkt an der Schlossmauer.

Weitere potentielle Gebäude im und am Schloß

- Backhaus (im Schloß)[V1567]

- Badestube (ab 1584 im Schloss erbaut - wahrscheinlich im Garten[V1608] -> siehe auch[Q1591a-3]"der Badtstuben garten", davor wahrscheinlich im Vorwerk gelegen)[V1584][V1598a][V1608][V1614]

3. Schloss Stollberg und (Kammer)gut Hoheneck zwischen 1702 und 1815

Geschichte nach dem Verkauf an Nester bis zum zur Errichtung des neuen Amtshauses auf dem Schlossgelände

Geschichtliche Entwicklung

Im Besitz von Gottlob Friedrich Nester zwischen 1702 und 1736

Am 03.04.1702 verkaufte August der Starke das komplette Vorwerk sowie das gesamte Schloss Stollberg an den Akzisrat Gottlob Friedrich Nester [Q1731]. Im Zuge einer Überprüfung am 21.09.1731 stellte sich die Frage, ob diese Veräußerung angesichts des einstigen Festungscharakters des Schlosses (bezeichnet als Fortalitium) rechtmäßig sei. Letztlich wurde die „Abtretung“ jedoch anerkannt und bestätigt. Aus den zugehörigen Unterlagen geht hervor, dass es im Schloss weiterhin Amtsstuben für die Beamten gab und die Anlage selbst mit Graben, Wall und Wehrmauern ausgestattet war. Allerdings war der wehrhafte Zustand längst nicht mehr zeitgemäß und lohnte keine umfassende Sanierung, da das Schloss bereits in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand war. Seit dem Verkauf an Nester wird zudem der Name „Hoheneck“ für das Vorwerk in den Quellen verwendet [Q1731].

Bereits seit 1699 besaß Nester das Vorwerk und Schloss Stollberg – laut Unterlagen „samptlichen Stollbergischen Schloß, Forwergks-Schäfferey und andere Gebäude“ (fol. 2r [Q1752c]) – und wurde in den Pachtverschreibungen „unterm Praedicat eines Amtmanns“ aufgeführt. Auch wenn Nester damit als „Ambtmann“ bezeichnet wird, standen ihm nicht alle Schlossgebäude unmittelbar zur Verfügung: Teile des Areals, insbesondere das eigentliche Amtsgebäude, dürften weiterhin vom Amtschreiber Samuel Sehm genutzt worden sein [Q1699]. Im Jahr 1713 wird in den Akten außerdem der Neubau einer Stube in der Frohnveste (eventuell der kleine Turm - nicht sicher) erwähnt und es ist von Baumaßnahmen am Röhrwasser für ebenjene Frohnveste die Rede [Q1699]. Das Amtsgebäude selbst wird im Jahr 1730 als „im höchsten Grad baufällig“ beschrieben.[Q1699]

Bereits in [Q1701] wird zudem angedeutet, dass allein das Vorwerk in Privateigentum übergehen sollte, während das Schloss (vermutlich das Amtshaus) im Besitz der kurfürstlichen Kammer verbleiben und weiterhin als Verwaltungszentrum dienen sollte [Q1701]. In der Archivalie [V1702a] findet sich dann ein Auszug über den Verkauf des „Schloß/ Forwegs/ Schäfferey und andere Gebäude mit zugehörigen Grundstücken, erblich an Ambtmann daselbst Gottlob Friedrich Nestern“ für 10.000 fl., wobei Nester weiterhin einen jährlichen Erbzins für das steuerfreie Brauen zu entrichten hatte. Einzelheiten zu diesem Vorgang und zu weiteren Verkäufen im Amtsbereich Stollberg listet eine Tabelle in [V1702b] auf, etwa zur Veräußerung „Der Schloß und Forwergs Gebäude wie auch zugehörigen Feldern und Wiesen zu Stollberg“.

Im Jahr 1732 richtete der Vorwerkspächter Michael Ebert im sogenannten Viehhaus (seiner Wohnung) eine neue Schenkstätte ein. Die brauende Bürgerschaft Stollberg warf ihm vor, hierzu nicht berechtigt zu sein, da dies sowohl die Landes- und Polizeyordnung als auch das städtische Brauereiprivileg verletze und zudem der Stadtwirtschaft schade (fol. 2r [Q1732]). Der Eigentümer von Schloss und Vorwerk, Gottlob Friedrich Nester, entgegnete, er habe beim Kauf im Jahr 1702 das Recht auf Abbrauen, Ausschank und Ausschrotung von zehn steuerfreien Bieren erworben, weshalb Eberts Ausschank rechtmäßig sei. Im Verfahren wurde auch eine bereits seit 1709 bestehende Schenke auf der Schäferei des Vorwerks erwähnt, deren Errichtung damals zu Streit mit der brauenden Bürgerschaft geführt hatte, jedoch vom Leipziger Schöffenstuhl als rechtmäßig anerkannt worden war. Der Schäferei-Pächter Hans Georg Ahlert widersprach 1732 der neuen Ausschankgenehmigung im Viehhaus, da dieser Ausschank nur etwa 50–60 Schritte von seiner bestehenden Schenke entfernt lag [Q1732].

Der zu diesem Zeitpunkt amtierende Amtmann Daniel Gottfried Lieben ist seit mindestens 1732 nachweisbar; seine Tätigkeit auf dem Schloss als Beamter lässt sich bereits ab 1728 belegen (fol. 18r [Q1732]).

Weiterhin findet sich in den Quellen ein Hinweis auf den früheren Vorwerksbesitzer Nester, der nach 1702 angeblich wegen „gänzlichen Mangel aller Frohndieste“ rund 37 Häuser auf Kammergut-Grund errichten ließ; diese Neusiedler hatten Erbzins zu zahlen und Frohntage zu leisten (fol. 15r [Q1808a]).

Nach dem Tod Nesters im Jahr 1736 bis zum Rückkauf des Gutes "Hoheneck" durch die sächsische Kammer im Jahr 1752

Gottlob Friedrich Nester (bis dahin Besitzer des Vorwerks, Amtmann, „Commissions Rath“ und „Accis Rath“) verstarb um 1736 und schied damit als Amtmann aus [Q1736b]. Sein Nachfolger wurde Daniel Gottfried Lieben, der bereits seit acht Jahren als Beamter diente und nun die Justizadministration im Amt Stollberg übernahm. Der langjährige Amtsverwalter Samuel Seihmen (Sehm), „bey etilichen zwanzig Jahren“ im Dienst, blieb weiterhin als Verwalter im Amt tätig und erhielt zusätzlich die Gesamtpacht (Finanzeinnahmen) des Amtes Stollberg [V1736][Q1736a]. Nach Nesters Tod scheint es Überlegungen gegeben zu haben, dass Amthaus außerhalb des Schlosses zu verlegen (eventuell aufgrund von Streitigkeiten mit Nesters Erben). Der neue Amtmann Liebe setzt sich für den Verbleib auf dem Schloß ein: "Bittet der Ambtmann allern unterthänigst, Das Ambten Hauß wie zeithero auf daisen Schloße zulaßen".[Q1736a]

Zwischen 1736 und 1752 befand sich das Vorwerk vermutlich im Besitz der Erben Gottlob Friedrich Nesters [Q1752c]. Ab 1743 könnte Michael Lasche die Verwaltung des Vorwerks übernommen haben (fol. 8r, 28v [Q1753]). In der sächsischen Finanzverwaltung löste zu jener Zeit der „Amtsverwalter“ den bisherigen Amtsschösser ab, während der „Amtmann“ die leitende Funktion innehatte und für die Gerichtsbarkeit verantwortlich war.

Aus Unterlagen von 1736 geht hervor, dass sich vor dem Amtshaus nach Nesters Tod noch immer eine Brücke und Graben befand, sodass entsprechende Baumaßnahmen notwendig waren: „Ist wegen Erbauung der Brücken zum Schloße und der eingegangen Dachen etwas Röhrholz nebst 4. Schindelbaumen nötigh“ [Q1736a]. Auch die Wasserleitung zum Schloss war „aufs euserste eingegangen“ und bedurfte neuer Röhren. In demselben Jahr ist zudem eindeutig belegt, dass man das ehemalige „Schloss Vorwerk zu Stollberg“ seit der Übernahme durch Nester „Hoheneck“ nannte [Q1736b].

Bereits 1702 hatte Nester das Vorwerk Stollberg („Hoheneck“) zusammen mit einem scheinbaren Recht auf steuerfreies Brauen erworben. Da er jedoch erheblich mehr Bier braute und in den umliegenden Dörfern unversteuert absetzte, drohten dem Landeshaushalt Steuerausfälle. Jahrelange behördliche Untersuchungen (1724–1741) folgten, um Nachforderungen geltend zu machen und eine Rückabwicklung des Vorwerk-Verkaufs zu prüfen [Q1736b].

Im Jahr 1742 erhielten Amtmann Liebe und Amtsverwalter Sehm die Genehmigung, die Geschäfte des Amtes Stollberg für weitere sechs Jahre bis 1748 zu führen [Q1742][V1742]. Sollte Sehm versterben, ging die gesamte Pacht des Amtes automatisch an Liebe über, der im Amtshaus innerhalb des Schlosses wohnte und dieses teils aus eigenen Mitteln instand halten musste (z. B. Dach- und Mauerreparaturen) Das Amtshaus befand sich allgemein in einem schlechten Zustand, wurde jedoch von Liebe teilweise saniert. Im Jahr 1742 musste er aus eigener Tasche zusätzlich ein feuerfestes Archiv im Amtshaus errichten [Q1742]. Nachdem Sehm tatsächlich um 1746 verstorben war, übernahm Lieben 1748 für sechs Jahre in einer neuen Pachtverschreibung neben der Gerichtsbarkeit auch die Finanzverwaltung und blieb als alleiniger Amtspächter im Schloss [Q1748][V1748]. Die am Schlussstein des Eingangs des Amtshauses neben der Jahreszahl 1564 eingemeißelte Jahreszahl 1748 ist wahrscheinlich auf die Reparatur- und Umbautätigkeiten unter Liebe um das Jahr 1748 zurückzuführen (siehe Riß [P1798c]).

1752 kam es schließlich zum Konkurs der Nester-Erben. Infolge einer gerichtlichen Zwangsversteigerung kaufte die sächsische Kammer das Gut Hoheneck (ehemals Vorwerk) wieder zurück, das nun wieder als „Kammergut Hoheneck“ bezeichnet wurde. Von da an verpachtete man das Anwesen erneut (fol. 42v [Q1752c]). Schloss und Vorwerk befanden sich damit wieder vollständig im Besitz der sächsischen Kammer.

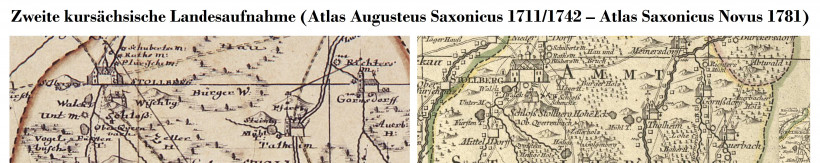

Abbildung 8: Zweite kursächsische Landesaufnahme (links 1711/1742[P1711_1742] "Schloß", rechts[P1781] "Schloß Stollberg Hohe Eck" und "Schloß Schenke")

Zwischen dem Rückkauf des Kammerguts im Jahr 1752 und dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt

Ein Dokument aus den Jahren 1754 bis 1763 [Q1754_1763] nennt verschiedene Bautätigkeiten an den Schloss- und Vorwerksgebäuden. Demnach wurde regelmäßig das Röhrwasser ausgebessert, da es im Winter bisweilen völlig versagte. Auch die äußere Hauptmauer des Schlosses war in einem so schlechten Zustand, dass ein Pfeiler zur Stabilisierung nötig wurde. Darüber hinaus verzeichnet das Dokument kleinere Baumaßnahmen wie Pflasterarbeiten (vermutlich im Schlosshof) sowie Ausbesserungen am Pferdestall.

Im Jahr 1752 wurde der Häusler und Strumpfwirker Johann Gottfried Uhlich(en) als Subjectum (Beamter) für die neue Land-Accis-Einnahme (Verbrauchssteuerstelle) im Vorwerk Hoheneck eingesetzt, um den aufkommenden Warenhandel (etwa mit Brot und Garn) ordnungsgemäß zu besteuern [Q1752b]. Ungefähr zur selben Zeit findet sich in einem weiteren Dokument der Hinweis auf die Einrichtung einer Zoll- bzw. Mautstelle („Beygleith“) in der Vorwerks-Schenke, um sogenannte „Gleits-Unterschleiffe“ durch Fuhrleute zu unterbinden. Uhlich sollte neben der Land-Accise auch das „Beygleith“ der Fuhrleute erheben und erhielt dafür an seinem Haus an der Straße eine Zolltafel [Q1754a].

Michael Lasche war vor 1753 (möglicherweise bereits seit 1743, fol. 8r [Q1753]) Pächter des Guts Hoheneck. 1753 musste er dieses aufgrund einer verloren gegangenen Ausschreibung an Johann Gottlob Fischer übergeben, der jedoch bereits 1754/1755 wegen ausstehender Zahlungen wieder abgesetzt wurde. Das Vorwerk befand sich zu jener Zeit in einem allgemein schlechten Zustand: Das Wohnhaus war undicht, und mehrere Gebäude bedurften dringend einer Reparatur.

Bemerkenswert ist außerdem ein Hinweis auf einen durch Amtmann Liebe zugemauerten Keller. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Keller im Schloss (evtl. Bierkeller neben Amtshaus), der zuvor vom Vorwerk aus zugänglich war. Da nun kein alternativer Lagerraum zur Verfügung stand, verschlechterten sich Bier und andere Vorräte für die Vorwerksbewohner entsprechend (fol. 6v [Q1753]).

Nachdem Johann Gottlob Fischer das Vorwerk massiv heruntergewirtschaftet hatte (fol. 87v [Q1754b]) und ein „verwüstetes Forwergk“ hinterließ, fiel das Kammergut Hoheneck an Amtmann Daniel Gottfried Lieben zurück. Dieser erhielt im Jahr 1754 eine Pacht über weitere neun Jahre für das Amt und das Kammergut. Nach Liebens Tod im Jahr 1761 – er war zu diesem Zeitpunkt 71 Jahre alt und hatte seit 1728 im Amt Stollberg gedient – übernahm Adam Fraugott Feustel übergangsweise als Amtsverweser die Geschäfte (fol. 169r [Q1754b]). Der eigentliche Nachfolger wurde Liebens Sohn Friedrich Amadeo Daniel Lieben (Jura-Studium, zuvor Amtsactuarius in Annaburg), den der alte Amtmann bereits zu Lebzeiten als Adjunctus für die Justizverwaltung in Stollberg vorgesehen hatte.

Aus denselben Unterlagen geht hervor, dass Daniel Gottfried Lieben die ungewöhnlich hohen Stuben im Amtsgebäude bemängelte, welche mit acht Ellen (ca. 4,5 m) viel Heizmaterial und hohe Instandhaltungskosten verursachten (fol. 78v [Q1754b]). Mehrfach wird zudem eine Schenke als fester Bestandteil des Kammerguts Hoheneck erwähnt (gelegentlich als eingegangen beschrieben). Im Schloßgraben werden außerdem Ahornbäume genannt (fol. 79r [Q1754b]).

Im Jahr 1758 erhielt der Häusler Christian Fritzschen ein ungefähr 100 × 10 Schritte großes, wertloses Stück der alten Gebirgischen Straße beim Kammergut Hoheneck in Erbpacht, unweit der steinernen Brücke [Q1758]. Diese Übergabe steht im Zusammenhang mit dem Verkauf der alten, baufälligen Schenke (samt Gärtchen und Scheune) auf dem Kammergut an ebenjenen Christian Fritzschen (Leineweber), jedoch ohne Schankgerechtigkeit, da das Gebäude mittlerweile zu marode für eine neue Schenke war. Stattdessen errichtete man um 1759/1760 auf dem Vorwerksgelände eine neue Schenke an der Stelle eines alten Schafstalls, dessen Mauern teilweise wiederverwendet wurden.

Um 1760 ließ Amtmann Daniel Gottfried Liebe auf einem wüsten, sumpfigen Platz hinter dem Eyergarten mehrere Häusler ansiedeln. Diese mussten neben einem jährlichen Erbzins auch Frohn- und Handdienste leisten. In einem darauf folgenden, umfangreichen Schriftwechsel diskutierten die Beteiligten, ob die neu angelegten Grundstücke beim Weiterverkauf oder Ausbau von bestimmten Steuern (wie Schock und Quatember) befreit seien. Der Grund für diese Unsicherheit lag darin, dass das betreffende Gelände einst Rittergutsboden war (in Zeiten der Schönberger wurden hier vier Ritterpferde gestellt). Letztlich entschied man jedoch, dass Steuern erhoben werden müssten, weil die ehemalige Rittergutsherrschaft mit der Umwandlung zum kurfürstlichen Amt (durch Kurfürst August) erloschen war und damit die alten Privilegien entfielen. Nach längerem Hin und Her einigte man sich darauf, dass für alle seit 1760/61 in Hoheneck neu errichteten Häuser zwar die alten Abgaben (Erbzins, Frohndienste) anerkannt blieben, sie sich aber zusätzlich an den Landessteuern beteiligen mussten [Q1768_1792].

1763 wurde die Pacht für das Amt Stollberg und das Kammergut Hoheneck für weitere neun Jahre, also bis 1772, an Amtmann Friedrich Amadeo Daniel Lieben verlängert [V1763]. Infolge des Siebenjährigen Krieges wird im Jahr 1762 von verspäteten Abrechnungen, geringen Einnahmen und hoher Belastung berichtet (fol. 1v [Q1763]).

In den Pachtverschreibungen war festgehalten, dass der Amtmann für kleinere Reparaturen am „Schloß- und Amtsgebäude“ selbst aufkommen musste, während größere Umbauten und Hauptreparaturen der Zustimmung durch das Kammer-Kollegium bedurften und vom Landesherren bezahlt wurden. Außerdem war vorgeschrieben, dass das Inventar nach Ablauf der Pacht in gleichwertigem Zustand zu übergeben sei. Der jährliche Pachtzins betrug in dieser Zeit rund 4.100 Taler. Der Pächter verwaltete zudem die Justiz, erhob Steuern und Abgaben, musste aber bestimmte „reservierte“ Einkünfte unmittelbar an die Rentkammer abführen.

Um 1770/1771 fiel die neu erbaute Schenke einem Brand zum Opfer und wurde hernach erneut aufgebaut. Auch andere Vorwerksbauten (etwa das Hirten- und das Schäferhaus) erlitten dabei Schäden [Q1768_1792]. Da das Hirten- und das Schäferhaus offenbar schon 1771 weder benötigt noch genutzt wurden – Hirte und Schäfer bewohnten inzwischen andere Räume des Vorwerks – dachte man über deren Veräußerung nach [Q1771]. Durch den Umzug der Amtsstube in die Stadt verlor die Schenke einen wesentlichen Teil ihrer Kundschaft, weil viele Reisende, insbesondere die Beamten, dem Vorwerksgelände fernblieben [Q1758_1808]. Die Schlossgelände verfiel ab sofort zusehends.

Im Jahr 1771 ist das „alte Schloss“ bereits größtenteils eingestürzt. Eine Reparatur des Schlossareals (u.a. Amtshaus) wäre aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Gebäude mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden gewesen. Aus diesem Grund mietete sich das Amt Stollberg in das sogenannte Bertholdische Haus (benannt nach Bürgermeister Berthold) in Stollberg ein. (fol. 30v [Q1797_1808])

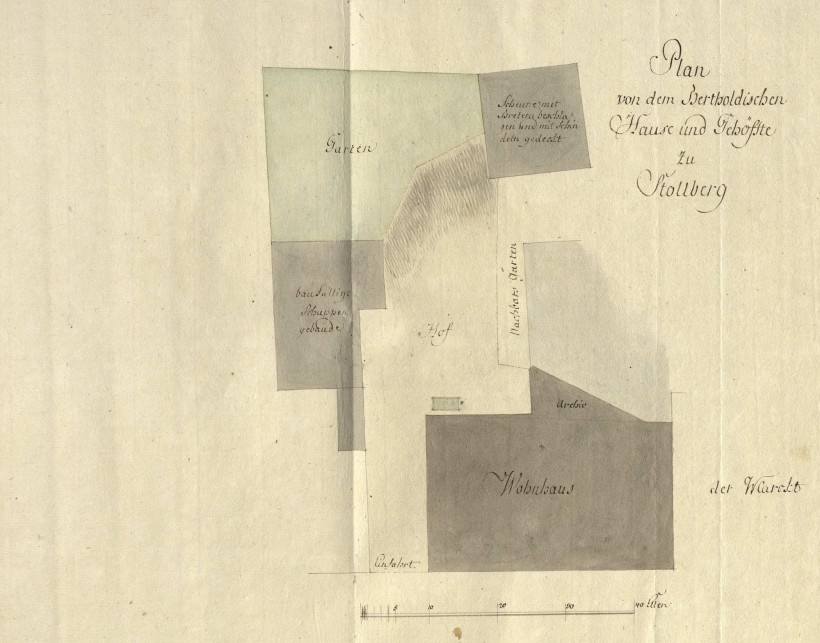

Abbildung 9: Plan von dem Bertholdischen Hause und Gehöfte zu Stollberg um 1798[P1798b]

Zwischen dem Umzug des Amtshauses im Jahr 1771 vom Schloss in das sogenannte „Bertholdische Haus“ in der Stadt und dem erneuten Umzug in das „Rößlerische Haus“ am Markt im Jahr 1802

Abbildung 10: Meilenblatt Berliner Exemplar Blatt 200 um 1790 [P1790a]

1778 wurde die Pacht des Amtes Stollberg und des Kammerguts Hoheneck an Amtmann Friedrich Amadeus Daniel Lieben erneut verlängert, diesmal für sechs Jahre bis 1784 [V1778]. Die vorhergehende Pachtverschreibung ist nicht erhalten, dürfte aber den Zeitraum 1772 bis 1778 abgedeckt haben [V1772]. Um 1783 verstarb Amtmann Liebe („letztverstorben“ [Q1790]), und das Kammergut ging an Johann Christoph Schubert über, der bereits seit 1769 als Unterpächter unter Liebe tätig gewesen war. Schuberts Stiefvater, Johann Christian Haase, war zuvor nach dem Vorwerkspächter Johann Gottlob Fischer ebenfalls Unterpächter des Hauptpächters Daniel Gottfried Lieben (fol. 44v [Q1796]).

In dieser Zeit befanden sich die Wirtschaftsgebäude des Vorwerks in einem schlechten Zustand („sehr ruiniert“). Das Wohnhaus war klein und baufällig, und sowohl Brand- und Weinhaus als auch Schweineställe waren schon vor einiger Zeit abgerissen und nicht ersetzt worden. Darüber hinaus geriet Schubert in Konflikt mit der Stadt Stollberg, da er im Vorwerk umfangreichen Bier- und Branntweinausschank betrieb und dem städtischen Braugewerbe erheblich Konkurrenz machte.

Ein zweiter Streit betraf die Nutzung dreier Gärten am und im leerstehenden Schloss: zweier Gärten außerhalb der Ringmauer vor dem Tor und eines Gartens innerhalb der Ringmauer. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sich im innenliegenden Garten einst der alte Bergfried und eine „Hofmauer“ befanden, die vor dem Tod von Daniel Gottfried Lieben (vor 1761) komplett abgetragen wurden, um den Schlosshof als Garten zu nutzen (S. 277 [V1790a]; fol. 6v [Q1796]). Zur Anlage der beiden Gärten vor dem Tor hatte Liebe den Schlossgraben 14 Ellen (7-8m) aufschütten lassen. Um 1784 lagen diese Flächen voller Schutt und Steine, während im Garten innerhalb der Ringmauer eine eingestürzte Mauer des „Schloss Gebäudes“ (altes Haus) einen großen Teil des Areals bedeckte.

Das frühere Amtshaus wird in jenen Quellen als „kleines Schloss“ bezeichnet. Der „kleine Garten“ außerhalb der Ringmauer weist rund 30 tragbare Obstbäume (plus jüngere Bäume) auf, während der „große Garten“ etwa einen halben Fuder Heu einbringt. Im Schlosshof (innerer Garten) kann dagegen „kaum ein Dresdner Viertel Korn ausgesät werden.“ Johann Christoph Schubert erhielt schließlich die Erlaubnis, gegen Zahlung einer weiteren Pacht die Gärten zu nutzen – da die Beamten (z. B. der Amtmann sowie Justiz- und Rentbeamte) inzwischen nicht mehr in Hoheneck, sondern in Grünhain oder im neuen Amthaus am Markt ansässig waren.

Ebenso durfte Schubert das uneingeschränkte Schankrecht weiterhin ausüben. Er verwendete das ehemalige Amtshaus (nun „kleines Schloss“) aufgrund seines fehlenden Wohnsitzes in Stollberg als Lagerraum. Vom „kleinen Schloss“ führten Türen direkt in den Schlosshof sowie in den darin gelegenen Garten, und Schubert äußerte den Wunsch, eben diesen Gartenteil selber zu pachten, damit er das Schlosstor verschließen und sein Inventar im kleinen Schloss schützen könne [Q1790].

Im 18. Jahrhundert eignete sich die Stollberger Familie Höckner ein brachliegendes Reststück der 1732/34 verlegten alten Heer- und Handelsstraße („die Schlucht“ – Bereich der heutigen Zwönitzer Straße 3 bis 3c) an, das jedoch infolge der Straßenverlegung in das Eigentum des kursächsischen Kammerguts Hoheneck gefallen war. Die Dresdner Finanzbehörde entschied am 9. Februar 1784 endgültig, das Grundstück zu Michaelis desselben Jahres wieder in das Kammergut einzugliedern. [Q1783]

Mit dem Tod von Amtmann Liebe um 1783 endete erneut die Personalunion von Amtsmann und Vorwerkspächter. In diesem Zusammenhang erfolgte im September 1784 die Zusammenlegung der Justizverwaltung des Amtes Stollberg mit jener des Amtes Grünhain. (fol. 30r [Q1797_1808]) Ein unmittelbarer Nachfolger für Liebe scheint nicht zur Verfügung gestanden zu haben. 1784 und 1785 übernahm offenbar Amtmann Dietrich vom Amt Grünhain zusätzlich die Amtsgeschäfte in Stollberg [Q1790]. Erst später erscheint ein gewisser Christian Gottlob Kampens, der für viele Jahre als eigentlicher Nachfolger Liebes fungierte ([V1778]).

Im Jahr 1771 war die Amtsstube vom Amtshaus im Schloss in das "Bertholdische Haus" am Markt verlegt worden (fol. 30v [Q1797_1808]). Etwa 1785 erwog man jedoch, die Amtsstube wieder ins Schloss zu verlegen, wovon die Formulierung „der künftig aufs Schloß wieder zu verleihenden Amtsstube“ zeugt [Q1790]. Der Umzug um 1785 wurde wie sich später zeigen wird, noch nicht ausgeführt.

Gegen Ende der Pachtzeit von Christoph Schubert am Vorwerk Hoheneck kam es zu Auseinandersetzungen um die Vergütung einzelner Verbesserungen, Baulichkeiten sowie für das zurückgelassene Heu und Grummet. Ab 1796 übernahmen Johann Michael Reinholden und dessen Sohn Johann George Reinholden die Pacht für zwölf Jahre bis 1808 (fol. 166 ff. [Q1808a]). Da die neuen Vorwerkspächter ihr Rindvieh nicht mehr im Amtsforst Zellerholz weiden durften, um Neuanpflanzungen zu schützen, entstanden ihnen hohe Fütterungskosten durch Stallfütterung. Für die Übergabe von Schubert an die Pächter Reinholden wurde 1796 ein eigenes Inventar erstellt [V1796a].

Infolge von Unwettern (u. a. Hagel) kam es zudem zu Missernten, woraufhin die Familie Reinholden um Pachtminderung bat. In den Dokumenten wird das Schloss mehrfach als „eingefallen“ oder „eingegangen“ beschrieben („alten eingefallenen Schloß“ fol. 13v, „eingegangenes Schloss“ fol. 73r [Q1808a]). Die Amts-Expedition (Amtsstube) im Städtchen Stollberg war 1795 nach wie vor nur mietweise untergebracht (fol. 16r [Q1808a]). Das Wohnhaus des Vorwerks wurde 1786 neu errichtet (fol. 70v [Q1808a]).

Der Mietvertrag für die Amtsstube im Bertholdischen Haus in der Stadt wurde zuletzt im Jahr 1797 um sechs Jahre bis 1803 verlängert. Aufgrund des schlechten Bauzustands des Gebäudes – es galt als „äußerst schlecht, baufällig und feucht“, zudem lag das Archivgewölbe teilweise unter benachbarten Grundstücken – sollte es danach jedoch nicht weiter genutzt werden. (fol. 9r [Q1797_1808])

In den Jahren 1797/98 begann daher die Suche nach Alternativen für ein neues Amtshaus. Im Jahr 1797 zog Landbaumeister Frank in Erwägung, das Amtshaus („Justiz und Amtsexpedition“) von der Stadt zurück auf das Schlossgelände zu verlegen. (fol. 43r [Q1797_1808])

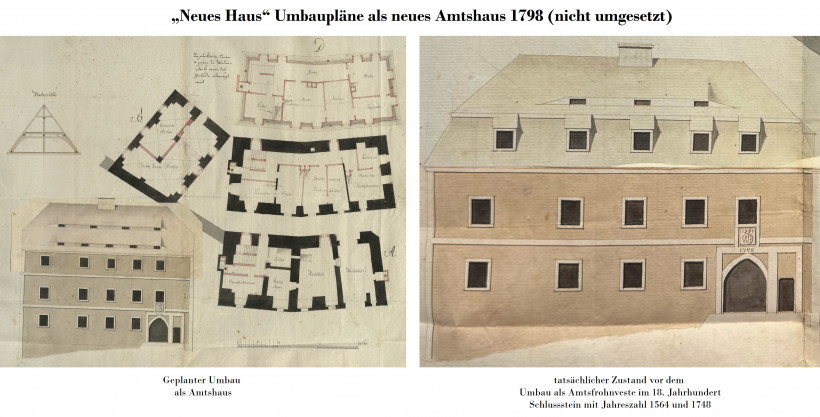

Der Bauanschlag über das „kleine Schloss“ (neues Haus) gibt detaillierte Einblicke in die geplanten Umbautätigkeiten in den einzelnen Gebäuden und Räumen. (fol. 46r [Q1797_1808])

Für die Planung wurde ein Riss mit den vorgesehenen Umbauänderungen an den Schlossgebäuden angefertigt (Sub A entspricht dem kleinen Schloss, Sub B dem Holzgewölbe). (fol. 72r [Q1797_1808])

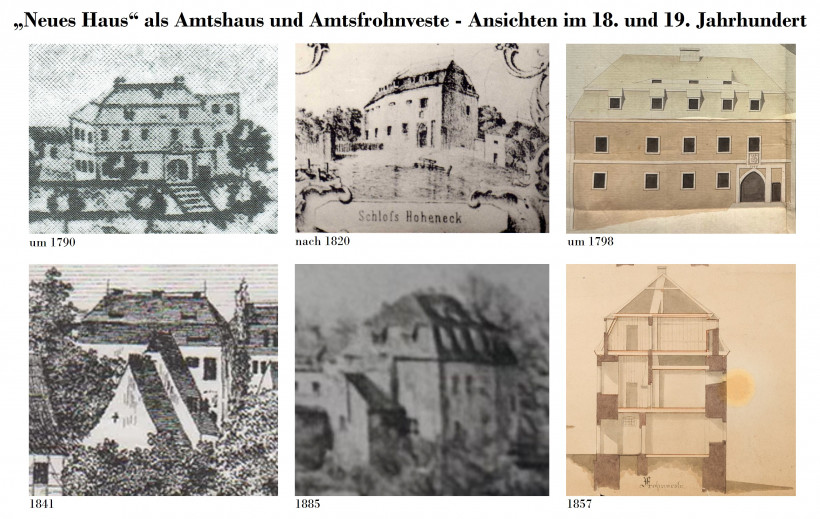

Der um das Jahr 1798[P1798c] entstandene Riss des Schlossgebäudes wurde vermutlich im Zusammenhang mit den im Bauanschlag sehr detailliert aufgelisteten Umbautätigkeiten zum geplanten Amtshaus auf dem Schlossgelände erstellt. Er stellt lediglich den geplanten, jedoch nie umgesetzten Zustand dar. Die schwarzen Mauern und Linien zeigen den tatsächlichen Bestand des Gebäudes, während die roten Linien die geplanten Änderungen gemäß dem umfangreichen Bauanschlag wiedergeben. Das zweite Obergeschoss war als neue Etage vorgesehen, existierte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht und wurde daher vollständig in Rot dargestellt. Die Frontalansicht des neuen Hauses ist im Plan sowohl in seinem aktuellen Zustand als auch mit der geplanten zusätzlichen Etage dargestellt.

Abbildung 11: "Neues Haus" Umbaupläne als neues Amtshaus um 1798 (nicht umgesetzt)[P1798c]

Im Jahr 1797 existierten auf dem Schlossgelände lediglich noch zwei Gebäude, die im Riss nummeriert sind: – Sub A – das sogenannte kleine Schloss (neues Haus) – Sub B – das vom Vorwerkspächter zur Lagerung von Holz und Reißig genutzte Gewölbe (Holzgewölbe bzw. kleines Haus)

Das bisherige „Holzgewölbe“ (Sub B) war als zukünftiges Archivgebäude vorgesehen. In dem kleinen Haus, das bisher zur Lagerung von Holz und Reißig diente, wurden 1797 unter dem Fußboden kellerartige Öffnungen („Kellerlöcher“) festgestellt. Man vermutete zunächst darunterliegende Keller. Nach mehreren Untersuchungen kam man jedoch zu dem Schluss, dass es sich um alte „Schießlöcher“ handeln müsse und dass das gewölbte Gebäude vermutlich ein Überrest der ehemaligen Schlossbefestigung sei. (fol. 4v [Q1797_1808]) Im späteren Verlauf desselben Dokuments wird jedoch erneut von sich unter dem Archivgebäude befindlichen Kellern gesprochen. (fol. 47r [Q1797_1808])

Das „kleine Schloss“ (Sub A) sollte im Erdgeschoss (Parterre) eine Durchfahrt, die Amtsstube, eine Küche sowie eine Vorratskammer für den Aktuar enthalten. In der ersten Etage war jeweils eine Kammer und eine Stube für den Aktuar, den Rentbeamten und den Justizbeamten vorgesehen, zudem eine Abtrittsstube. (fol. 1r [Q1797_1808])

Das Rentamt benötigte darüber hinaus Lagerkapazitäten für 700 Scheffel aufgeschüttetes Getreide. Diese Anforderungen konnten jedoch weder der Dachboden des kleinen Schlosses (Sub A) noch jener über dem geplanten Archivgebäude (Sub B) erfüllen. Sollte im kleinen Schloss zusätzlich ein Dienstbeamter untergebracht werden, müsste gemäß dem Plan (siehe Riss Nummer D) eine weitere Etage sowie darüber ein Schüttboden errichtet werden. (fol. 1v [Q1797_1808])

Das alte Schloss (altes Haus) war im Jahr 1797 bereits größtenteils abgetragen. Die darunterliegenden Gewölbe existierten jedoch noch und man überlegte diese Gewölbe abzutragen und für das geplante Archivgebäude im "Holzgewölbe" zu nutzen. (fol. 5r [Q1797_1808])

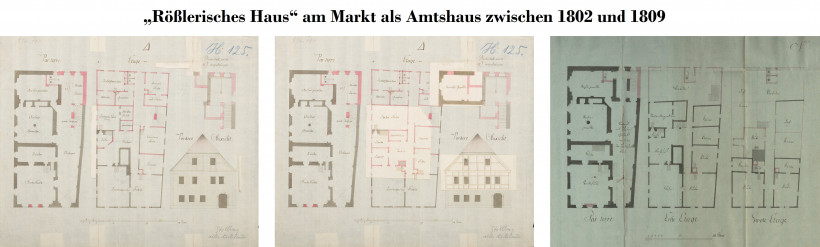

Aufgrund der hohen zu erwartenden Kosten ließ das Geheime Finanzkollegium den geplanten Schlossumbau zurückstellen. Stattdessen entschied man sich im Jahr 1801 für den Kauf und den Umbau des Rößlerischen Hauses am Markt in Stollberg. Im Jahr 1802 wurde dieses Gebäude schließlich zum Amtshaus ausgebaut. (fol. 131r [Q1797_1808])

Vom Rößlerischen Haus existieren mehrere Risse, die den Zustand des Gebäudes als Amtshaus dokumentieren. (fol. 22r [Q1797_1808])

Abbildung 12: Rößlerisches Haus am Markt als Amtshaus zwischen 1802 und 1809 (v. l. n. r. [P1815d][P1815e][P1798a])

Die Vorwerkspächter Johann Michael Reinholden und Johann George Reinholden führten ihre Pacht des Kammerguts Hoheneck nicht bis 1808 fort, wie ursprünglich vereinbart. Bereits vor diesem Zeitpunkt (spätestens 1807) trat Christian Lebrecht Kreyßel als neuer Pächter an. Er bewarb sich 1808 um eine Verlängerung der Pacht bis 1814 („Abgabe Gebot bei der Versteigerung“ / „Termino Licitationis“), doch erhielt stattdessen Wilhelm Adolph Gestewitz den Zuschlag und pachtete das Kammergut bis 1814 [V1808].

Bereits in den Jahren 1730–1790 gab es Beschwerden der Stadt Stollberg gegen das Kammergut Hoheneck wegen Verletzung des Bierzwangrechts durch Bierverkauf in die Amtsdörfer. Im Jahr 1808 berief die Königliche Landesregierung erneut Vergleichsverhandlungen ein. Das Kammergut Hoheneck bot an, Bier nur ab Hof zu verkaufen, während Stollberg ein vollständiges Verbot des Bierverkaufs (Ausschrotens) in die Dörfer forderte. Ergebnis: Es kam zu keiner Einigung; der Streit wurde vertagt und sollte gerichtlich entschieden werden [Q1808c].

Das Vorwerk befand sich zu dieser Zeit in schlechtem Zustand: Es gab Sanierungsbedarf bei den Gebäuden, die Dächer waren undicht, und bei der Übergabe kam es wegen des Inventars zu Streitigkeiten. In den Folgejahren war der Pächter Gestewitz wiederum von Missernten und den Auswirkungen der Napoleonischen Kriege (Einquartierungen, Lieferungen an die Truppen) betroffen, was zu Pachtgeld-Rückständen führte. 1814 versuchte er, die Pacht um weitere 6 oder 9 Jahre zu verlängern [Q1808b].

Gebäudeübersicht

Abbildung 13: Rekonstruktion des Schlosses Stollberg um 1790 (3D Modelle eigene Darstellung - "Burg Hoheneck um 1790" aus S. 7 [L2002] und Stadtarchiv Stollberg Bildarchiv Nr. unbekannt)

altes Haus

Nach dem Kauf sämtlicher Schloss- und Vorwerksgebäude durch Gottlob Friedrich Nester im Jahr 1702 verlor das alte Haus seine letzte Funktion. Nester selbst residierte bereits seit etwa 1699 als Amtmann im Amtshaus (oder auswärts), und auch die nachfolgenden Vorwerkspächter wählten das eigens im Vorwerk errichtete neue Wohnhaus als ständigen Wohnsitz. Damit blieben die Wohnräume des alten Hauses – schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts kaum noch genutzt – endgültig unbewohnt und verfielen zusehends. Zum fortschreitenden Niedergang trug überdies die Aufhebung der traditionellen Frondienste bei: Die von Nester angesiedelten Häusler konnten mit ihren geringen Fronleistungen das Arbeits- und Instandhaltungspensum der früheren Fronpflichtigen nicht annähernd ersetzen. Bereits vor 1784 war deshalb ein Teil der Mauer des alten Hauses eingestürzt und bedeckte Teile des inneren Schlossgartens (S. 277 [V1790a]; fol. 6v [Q1796]). Auf dem Berliner Meilenblatt von 1790 ist die Ruine zwar noch eingezeichnet, doch wurde sie mit dem Neubau des Amtshauses ab 1809 vollständig abgetragen; die dabei gewonnenen Ziegel dienten unmittelbar als Baumaterial für das neue Amtsgebäude. Bereits 1797 sind nur noch Teile des ehemaligen alten Hauses vorhanden. (fol. 5r [Q1797_1808])

neues Haus

Das neue Haus diente von seiner Fertigstellung 1574 bis 1771 ohne Unterbrechung als Amtshaus. In dieser langen Nutzungszeit erfolgten lediglich Notreparaturen; 1771 war die Bausubstanz jedoch derart geschwächt, dass eine umfassende Sanierung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar schien. Man verlagerte daher die Amtsstube vom "neuen Haus" im Schloss in das "Bertholdische Haus" am Markt.

Eine Beschreibung von 1790 nennt das frühere Amtshaus im Schloss noch als den einen erhaltenen Flügel, „welcher auch zugleich den Eingang in den Schloßhofen und innern Garten in sich begreift“ (fol. 6r [Q1796]). Daraus lässt sich schließen, dass der zweite Flügel – das alte Haus – damals bereits weitgehend zur Ruine geworden war. Insgesamt wird das „Schloße zu Hoheneck“ um 1790 als verfallen geschildert; die Räume des neuen Hauses dienten nur noch als Lager, etwa für Getreide.

Nach dem Stadtbrand von 1809 begann man, auf dem Schlossgelände ein neues, zehn Fenster breites Amtshaus mit Rentamt zu errichten; die Kosten beliefen sich auf 12 026 Taler. Der Bau umfasste eine Dienstwohnung für den Amtmann, eine Aktuarswohnung im Dachgeschoss sowie Speicher für das Zinsgetreide. Als Baumaterial verwendete man unter anderem Ziegel der abgetragenen Schlossruine (das ehemalige alte Haus) [L1824] [L1841]. Mit den eigentlichen Arbeiten wurde 1812 begonnen; 1815 ist von einem drei Jahre zuvor gestarteten Neubau die Rede (fol. 1v [Q1815]), und 1819 war das Gebäude vollendet. Es entstand unmittelbar neben beziehungsweise auf Teilen des Standorts des alten Hauses: „Seit beinahe 4 Jahren, wo der Bau des Amthaußes auf dem ehemaligen Schloss Platze zu Stollberg bei Hoheneck begonnen“ (fol. 39v [Q1815]). Auch die Sächsische Kirchengalerie bestätigt: „An der Stelle des alten Schlosses ward 1814 ein schönes Gebäude errichtet, worin das Königliche Justiz- und Rentamt sich befindet“ [L1842-1].

Das von Kurfürst August errichtete neue Haus wurde nach dem Umzug des Amtes im Jahr 1771 nicht mehr als Verwaltungssitz benötigt und in den 1800er-Jahren zur Amtsfrohnveste (Gefängnis) umfunktioniert [L1824] [L1841]. Bereits 1808 heißt es, die Frohnveste sei „nunmehro […] mit ins Kornhauß eingebauet worden“ (fol. 7r [Q1808b]). In diesem Zusammenhang wurden die angrenzenden Gärten dem Vorwerk zugeschlagen; lediglich ein kleines Gärtchen verblieb der Frohnveste.

Abbildung 14: Vergleich "Neues Haus" zwischen 1615 und 1815 (1615[P1615a], geplantes Amtshaus 1798[P1798c], Schloss Stollberg 1815[P1815a])

kleines Haus hinter der ehemaligen Amtsstube (jetzt Amtsfrohnveste)

Gegenüber dem Backhaus des Vorwerks lag ein großer Bierkeller, der bei schlechtem Wetter regelmäßig unter eindringendem Wasser litt. Das darüber stehende kleine Gebäude wird ausdrücklich als Teil des „alten Schloßgebäudes“ bezeichnet, dessen Gewölbe wegen der Feuchtigkeit „eine neue Dachung“ benötigte ("der Theil des alten Schloßgebäudes über den großen Bierkeller bedarf auch zur Sicherung des Gewölbes eine neue Dachung" - fol. 75r [Q1808b]). Auf dem Berliner Meilenblatt von 1790 ist dieser Bau deutlich eingetragen, doch fehlt er auf einer nahezu zeitgleichen Zeichnung des Schlossareals [L2002]; vermutlich war das Dach inzwischen eingestürzt, sodass das übrige Mauerwerk hinter der Ringmauer verborgen blieb. Im 17. Jahrhundert beherbergten die Gewölbe dieses Nebentrakts wahrscheinlich eine Küche (fol. 384 v [S1626]). Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gewölbe im kleinen Haus vom Vorwerkspächter zur Lagerung von Holz und Reißig genutzt und als „Holzgewölbe“ bezeichnet. (fol. 4r [Q1797_1808]) Eine Nutzung als Schuppen setzte sich auch im 19. Jahrhundert fort. Besonders bemerkenswert an diesem Gebäude sind die mehrfach erwähnten „Schießlöcher“ sowie der darunterliegende Keller. (fol. 4r [Q1797_1808])

Bergfried

Noch 1684 erinnerten sich Stollberger Bürger daran, dass vom sogenannten „großen Turm“ aus durch eine „Losung“ Alarm geschlagen wurde; bei Gefahr brachten sie dann Vieh und Hausrat hinter die schützenden Mauern des Schlosses (S. 114 [L1976_1978_1]). Der Bergfried war zu jener Zeit bereits baufällig und stellenweise einsturzgefährdet, blieb aber bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts funktionsfähig. Um die Statik zu verbessern, erwog man sogar, den Turm um 7 bis 8 Ellen – also etwa vier Meter – zu kürzen, setzte diesen Plan jedoch nicht um (S. 114 [L1976_1978_1]).

Ab 1744 ließ der Amtmann Liebe für eigene Bauten Steine vom Turm abtragen. 1750 ließ sich auch die Stadt Stollberg Wagenladungen mit Schlosssteinen – vermutlich ebenfalls vom Turm – anliefern (S. 114 [L1976_1978_1]). Spätestens mit Liebes Tod 1761 waren sowohl der alte Bergfried als auch die Hofmauer im Schlosshof verschwunden. Liebe hatte beides abtragen lassen, um den Hof als Garten nutzbar zu machen, und ließ zudem den Schlossgraben vor dem Tor um 14 Ellen aufschütten, sodass dort zwei weitere Gärten entstanden (fol. 6v [Q1796]).

kleiner Turm

Der kleine Turm stand um 1790 noch vollständig – samt der anschließenden Burgmauer – und ist sowohl auf dem Berliner Meilenblatt als auch auf einer zeitgleichen Darstellung des Schlosses erkennbar [L2002]. Seine Dachform hatte sich seit Dilichs Zeichnung von 1626 – 1629 verändert, Lage und Mauerwerk blieben jedoch offenbar unverändert [P1626_1629].

Unter dem kleinen Turm endeten nahezu die Keller des ehemaligen alten Hauses. Im Jahr 1810 war der Turm noch vorhanden und wurde als „alter, baufälliger Turm“ beschrieben. Im Zuge des geplanten Neubaus des Amtshauses auf dem Schlossgelände wurde er zusammen mit der hohen Wallmauer abgerissen, und die Steine für den Neubau genutzt (fol. 33r [Q1809_1819])

In den detailreichen Rissen von 1815 nach Bau des Amtshauses fehlt er daher, während sich sein ehemaliger Standort neben dem neu errichteten Amtshaus noch eindeutig lokalisieren lässt [P1815a]. Über die Nutzung im 18. Jahrhundert geben die Quellen nur sparsam Auskunft; wahrscheinlich diente der Bau als Frohnveste, was ein Hinweis von 1713 nahelegt, der den Neubau einer Stube sowie Arbeiten am Röhrwasser „in der Frohnveste“ erwähnt (fol. — [Q1699]).

4. Schloss Stollberg und Kammergut Hoheneck zwischen 1815 und 1862

zwischen der Errichtung des neuen Amthauses ab 1809 und Umbau zur Weiberstrafanstalt im Jahr 1862

Geschichtliche Entwicklung

Zwischen dem Neubau des Amtshauses ab 1809 auf dem Schlossgelände und der Zerschlagung des Kammerguts 1845

Am 4. September 1809 brach in Stollberg ein Feuer aus, das sämtliche Gebäude am Markt, einschließlich des Amtshauses (ehemals Rößlerisches Haus), zerstörte. (fol. 27r [Q1809_1819]) Beim Ausbruch des Feuers wurden die Akten, Kaufhandelsbücher und weitere Schriftstücke aus der Amtsstube in das Archivgewölbe gebracht, in dem sich bereits die älteren Akten und Schriften befanden. Das Archivgewölbe konnte dem Brand jedoch nicht standhalten und stürzte ein. (fol. 2r [Q1809_1819]) Bei einer anschließenden Erkundung des Archivgewölbes konnten einige Unterlagen gerettet werden – darunter Kassen- und Laßengelder, Buchungssachen und Rechnungen, laufende Amtsakten, Handelsbücher sowie Unterlagen zu den Intradengeldern. Ein großer Teil der alten Justizakten, Kassengelderverzeichnisse, „Repositoria“ und Zollakten fiel dem Feuer jedoch zum Opfer. (fol. 3r [Q1809_1819])

Nach dem Brand wurden noch verwertbare Bauteile des zerstörten Amtshauses – darunter Türen, Fenster und Balken – auf das Schloss gebracht. Eine Wiedererrichtung des Amtshauses innerhalb der Stadt Stollberg wurde ausdrücklich ausgeschlossen, um einer erneuten Brandgefahr vorzubeugen. Stattdessen sollte das neue Amtshaus am Standort des ehemaligen „Schlosses zu Hoheneck“ errichtet werden. (fol. 6r [Q1809_1819]) Die Akten des Amtes wurden im Jahr 1811 ohne jegliche Ordnung in der Amtsfrohnveste gelagert. (fol. 44v und 56r [Q1809_1819]) Die „Justizamt-Expedition“ wurde nach dem Brand vorläufig in ein Haus am Roßmarkt untergebracht, das dem Senator Hertel gehörte. (fol. 9r [Q1809_1819]) Das Rentamt bezog vorübergehend eine Kammer im Haus des Fußknecht-Adjunkten Müller beim Kammergut Hoheneck. Das abgebrannte Amtshaus in der Stadt wurde schließlich versteigert.

Das Schlossareal bot sich für den Bau eines neuen Amtshauses besonders an, da die auf dem alten Schloss vorhandenen „vorzüglich, schönen und brauchbaren“ Keller wieder genutzt werden konnten. (fol. 11r [Q1809_1819]) Bei einer Besichtigung im Jahr 1810 wurde festgestellt, dass sich rechter Hand des Eingangs (unter dem ehemaligen alten Haus) noch mehrere brauchbare Keller befinden und dieser Platz sich daher in besonderer Weise für den Neubau eignete. (fol. 32v [Q1809_1819]) Zudem konnten die Steine der alten Schlossmauern für den Bau wiederverwendet werden. (fol. 11r [Q1809_1819])